Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Дыхание

Строение органов дыхания

Заметь время и задержи дыхание. Долго ли ты сможешь не дышать? Некоторые тренированные люди могут задерживать дыхание на 3–4 и даже 6 мин, но не дольше. Более длительное кислородное голодание может привести к смерти. Ведь в нашем организме нет запасов кислорода – газа, необходимого для получения энергии из питательных веществ, а потребление его идёт непрерывно. Поэтому кислород должен поступать в организм постоянно.

За сутки человек вдыхает до 10 тыс. л воздуха. Поступление кислорода из воздуха в кровь и удаление из неё углекислого газа обеспечивают нормальное течение обменных процессов в органах и тканях.

К органам дыхательной системы относятся: носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи и лёгкие.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ начинаются ноздрями. Через них воздух попадает в носовую полость, которая образована костями лицевой части черепа и рядом хрящей. Внутри носовая полость разделена на две половины. В каждую половину вдаются три выступа (три носовые раковины), значительно увеличивающие поверхность слизистой оболочки полости носа. Между раковинами остаются для прохода воздуха лишь узкие носовые ходы.

Внутри носовая полость выстлана слизистой оболочкой, пронизанной множеством капилляров. Кровь согревает воздух, который проходит через полость носа. Слизь, выделяемая слизистыми железами, увлажняет вдыхаемый воздух и задерживает пыль. Очищает от пыли воздух и мерцательный эпителий, покрывающий слизистую оболочку. Его клетки имеют тончайшие выросты – реснички, которые всё время находятся в движении, колеблются, «мерцают». Благодаря колебаниям ресничек из носовой полости выводятся частицы слизи с прилипшей к ней пылью.

Строение дыхательных путей

Из носовой полости согретый, увлажнённый и очищенный воздух через носоглотку и ротовую часть глотки поступает в гортань.

Гортань расположена в передней части шеи на уровне IV–VI шейных позвонков. Она состоит из нескольких хрящей, соединённых суставами и связками. Наиболее крупный хрящ гортани – щитовидный, его можно прощупать у себя в передней области шеи.

Гортань, являясь частью дыхательных путей, выполняет ещё одну функцию: это голосовой аппарат – орган, в котором образуются звуки. В полости гортани имеются натянутые, как струны, складки слизистой оболочки – голосовые связки, пространство между ними называется голосовой щелью. Звук возникает на выдохе: струя выходящего воздуха заставляет связки вибрировать – возникает звук. Его сила зависит от скорости воздушной струи, натяжения голосовых связок и размаха их колебаний. Окончательное формирование звуков у человека происходит благодаря движениям языка, губ, присутствию в ротовой полости зубов. Именно в ротовой полости из отдельных звуков формируются слова, речь.

Дыхательная система

Альвеолы

Важную роль играет особый хрящ – эластичный, гибкий надгортанник. Он закрывает вход в гортань, когда мы глотаем пищу предохраняя дыхательные пути от попадания в них пищевых частичек.

Гортань переходит в трахею. Это трубка длиной 8,5–15, чаще – 10–11 см. Она имеет твёрдый скелет в виде хрящевых полуколец. С одной стороны, благодаря этому её стенки не спадаются, сохраняя просвет постоянно открытым. С другой стороны, мягкая задняя часть трахеи, примыкающая к пищеводу, позволяет пище свободно проходить по пищеводу.

На уровне V грудного позвонка трахея разделяется на два главных бронха, которые входят соответственно в правое и левое лёгкие и имеют в своих стенках хрящи, как и трахея. В лёгких главные бронхи ветвятся, образуя бронхиальное дерево. Трахея и бронхи выстланы мерцательным эпителием, который за жизнь человека удаляет из органов дыхания до 5 кг пыли.

Основной орган дыхательной системы – лёгкие. Они расположены в грудной полости, почти полностью занимая её. Каждое лёгкое снаружи покрыто тонкой оболочкой – плеврой, которая состоит из двух листков. Один листок покрывает лёгкое, другой выстилает грудную полость, образуя замкнутое вместилище для этого лёгкого. Между этими листками находится щелевидная полость, в которой содержится немного жидкости, уменьшающей трение при движениях лёгких. Внешне лёгкие кажутся крупными, однако масса их всего около 1200 г. Отсюда и их название – лёгкие. Ткань лёгких состоит из тончайших разветвлений бронхов и тонкостенных лёгочных пузырьков – альвеол. В лёгких насчитывают до 700 млн альвеол, их общая поверхность составляет 60–120 м 2 , что в 40–70 раз больше общей поверхности тела человека. Такая огромная поверхность лёгких обеспечивает более полный контакт кислорода с кровью.

Служат лёгкие и органами выделения. С поверхности альвеол постоянно выделяется СО 2 и испаряется вода, которая в виде пара поступает в лёгочные пузырьки, а затем по дыхательным путям выводится из организма.

В период полового созревания гортань у юношей разрастается больше, чем у девушек, и голосовые связки сильно удлиняются. В результате голос у мужчин снижается почти на октаву. Голос у девушек меняется гораздо меньше. Во время дыхания голосовые связки широко раздвигаются, а при создании звука почти полностью смыкаются. Голос человека обычно имеет диапазон в полторы октавы, а диапазон голосов всех людей составляет пять октав. В оптимальных условиях голос мужчины слышен на расстоянии 180 м.

Проверьте свои знания

1. Каково значение дыхания?

2. Перечислите отделы и органы дыхательной системы. В каких из них осуществляется газообмен, а какие являются только воздухоносными?

3. Назовите особенности строения, общие для всех воздухоносных путей.

4. Что происходит в носовой полости? Почему дыхание через нос считается более правильным, чем через рот?

5. Какие из воздухоносных путей участвуют в формировании звуков (речи)? За счёт каких структур?

6. Почему в задней стенке трахеи отсутствуют хрящи?

7. Как устроены лёгкие? Что такое лёгочные альвеолы? Какова их основная функция? Какие дополнительные функции выполняют альвеолы?

8. Почему опущенный в воду кусочек лёгких не тонет?

9. Что такое плевра; плевральная щель; плевральная жидкость? Каково их значение?

10. Выясните, различаются ли по строению правое и левое лёгкое. Если да, то с чем это связано?

Работа с компьютером

http://school-collection.edu.ru/catalog (Анатомо-физиологический атлас человека / Органы дыхания)

Органы дыхания обеспечивают газообмен между внешней средой и организмом. Они состоят из носовой полости, носоглотки, гортани, трахеи, бронхов и лёгких. Гортань выполняет также функцию органа воспроизведения звуков (голосообразования).

Газообмен в лёгких и тканях

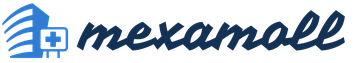

ГАЗООБМЕН В ЛЁГКИХ. Вдыхаемый человеком воздух и выдыхаемый сильно различаются по составу. В атмосферном воздухе содержание кислорода доходит до 21 %, углекислого газа – 0,03–0,04 %. В выдыхаемом воздухе количество кислорода снижается до 16 %, зато углекислого газа становится больше – 4–4,5 %. Что же происходит с воздухом в лёгких?

Вы помните, что альвеолы лёгких образуют огромную поверхность. Все альвеолы окутаны кровеносными капиллярами, в которые по малому кругу кровообращения поступает венозная кровь из сердца. Стенки альвеол и капилляров очень тонкие. Кровь, которая попадает в лёгкие, бедна кислородом и насыщена углекислым газом. Воздух в лёгочных альвеолах, наоборот, богат кислородом, а углекислого газа в нём значительно меньше. Поэтому в соответствии с законами осмоса и диффузии кислород из лёгочных альвеол устремляется в кровь, где соединяется с гемоглобином эритроцитов. Кровь приобретает алую окраску. Углекислый газ из крови, где он содержится в избытке, проникает в лёгочные альвеолы. Из венозной крови в лёгочные альвеолы выделяется также вода, которая в виде пара при выдохе удаляется из лёгких.

ГАЗООБМЕН В ТКАНЯХ. В органах нашего тела постоянно происходят окислительные процессы, на которые расходуется кислород. Поэтому концентрация кислорода в артериальной крови, которая поступает в ткани по сосудам большого круга кровообращения, больше, чем в тканевой жидкости. В результате кислород свободно переходит из крови в тканевую жидкость и в ткани. Углекислый газ, который образуется в ходе многочисленных химических превращений, наоборот, переходит из тканей в тканевую жидкость, а из неё в кровь. Таким образом кровь насыщается углекислым газом.

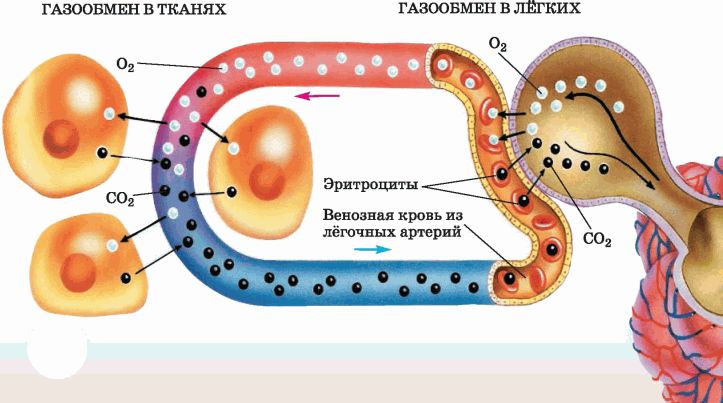

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. Газообмен в организме возможен только при условии постоянной смены воздуха в лёгких. Поэтому дыхание происходит постоянно. Вдохнув первый раз во время рождения, человек дышит всю жизнь. Дыхательный цикл складывается из вдоха и выдоха, которые ритмично следуют один за другим. В лёгких нет мышц, которые могли бы попеременно сжимать и расширять их. Лёгкие растягиваются пассивно, следуя за движениями стенок грудной полости. Дыхательные движения совершаются с помощью дыхательных мышц. В выдохе и вдохе участвуют две группы мышц. Основные дыхательные мышцы – это межрёберные мышцы и диафрагма.

При сокращении наружных межрёберных мышц рёбра поднимаются, а диафрагма, сокращаясь, становится плоской. Поэтому объём грудной полости увеличивается. Лёгкие, следуя за стенками грудной полости, расширяются, давление в них уменьшается и становится ниже атмосферного. Поэтому воздух по воздухоносным путям устремляется в лёгкие – происходит вдох.

При выдохе внутренние межрёберные мышцы опускают рёбра, диафрагма расслабляется и становится выпуклой. Рёбра под действием собственного веса и сокращения внутренних межрёберных мышц, а также мышц живота, которые прикрепляются к рёбрам, опускаются. Грудная полость возвращается в исходное состояние, лёгкие уменьшаются в объёме, давление в них увеличивается, становится чуть выше атмосферного. Поэтому избыток воздуха выходит из лёгких – происходит выдох.

Так осуществляются спокойный вдох и выдох. В глубоком вдохе принимают участие мышцы шеи, стенок грудной полости и живота.

Дыхательные движения совершаются с определённой частотой: у подростков – 12–18 в минуту, у взрослых – 16–20 в минуту.

ЖИЗНЕННАЯ ЁМКОСТЬ ЛЁГКИХ. Важным показателем развития органов дыхания является жизненная ёмкость лёгких. Это наибольший объём воздуха, который может выдохнуть человек после глубокого вдоха. Её измеряют с помощью специального прибора – спирометра. У взрослого человека жизненная ёмкость в среднем составляет 3500 мл.

Дыхательные движения

Современный и старинный (1854 г.) аппараты для измерения жизненной ёмкости лёгких

Рентгенограмма лёгких

У спортсменов этот показатель обычно на 1000–1500 мл больше, а у пловцов может достигать 6200 мл. При большой жизненной ёмкости лёгкие лучше вентилируются, организм получает больше кислорода.

У тучных людей жизненная ёмкость лёгких на 10–11 % меньше, поэтому у них обмен газов в лёгких понижен.

РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ. Деятельностью дыхательной системы управляет дыхательный центр. Он расположен в продолговатом мозге и разделён на две части: центр вдоха и центр выдоха. Дыхательному центру свойственна автоматия, т. е. в нём, как и в сердце, возбуждение возникает без каких-либо внешних воздействий. Когда человек находится в состоянии покоя, его дыхательный центр возбуждается примерно 15 раз в минуту. Возбуждение нейронов центра вдоха по нервным волокнам через спинной мозг передаётся к дыхательным мышцам (межрёберным и диафрагме), вызывая их сокращение. После растяжения стенок лёгких центр вдоха тормозится, мышцы расслабляются и происходит пассивный выдох.

Возбуждение самого центра зависит от возбуждений, идущих от различных рецепторов, и от химического состава крови. Так, прыжок в холодную воду или обливание холодной водой вызывает глубокий вдох и задержку дыхания. Резко пахучие вещества также могут вызвать задержку дыхания. Это связано с тем, что запах раздражает обонятельные рецепторы в стенках носовой полости. Возбуждение передаётся в дыхательный центр, и его деятельность затормаживается. Все эти процессы осуществляются рефлекторно.

Слабое раздражение слизистой оболочки полости носа вызывает чихание, а гортани, трахеи, бронхов – кашель. Это защитная реакция организма. При чихании, кашле инородные частицы, попавшие в дыхательные пути, удаляются из организма.

В дыхательном центре находятся клетки, чувствительные к малейшему изменению содержания углекислого газа в межклеточном веществе. Избыток углекислого газа возбуждает дыхательный центр, это, в свою очередь, вызывает учащение дыхания. Лишний углекислый газ быстро удаляется, и, когда его концентрация возвращается к норме, частота дыхания снижается.

Как вы видите, регуляция дыхания происходит рефлекторно, но под контролем коры полушарий большого мозга. Это легко доказать: ведь каждый из нас может по собственному желанию изменить частоту дыхательных движений.

Краткая история курения

Один из самых распространённых пороков человека – курение табака – имеет 500-летнюю историю. В Европу листья и семена табака были привезены из Америки моряками экспедиции Христофора Колумба. Сначала табак был объявлен всеисцеляющей лечебной травой. Вот как описывались его чудодейственные свойства в одной испанской книге: «Табак вызывает сон, избавляет от усталости, успокаивает боль, вылечивает головную боль…»

Поэтому нет ничего удивительного в том, что уже в XVI в. табак прочно завладел аристократическими салонами. Особенно популярным стало курение в XVII и XVIII вв. Мужчины, женщины и молодые люди начали курить, нюхать и жевать табак.

Рекомендуемый вначале как лекарственное средство, табак, однако, очень скоро приобрёл плохую славу. Борьбу с табакокурением начала испанская королева Изабелла. Её примеру последовал французский король Людовик XIV, а русский царь Михаил Фёдорович Романов приказал отрезать нос каждому, кто курит. Однако уже ничто не могло остановить распространение этой «дымящейся отравы». Курение табака превратилось в новую статью дохода для многих торговцев. Приблизительно в середине XVIII в. в Бразилии начали делать папиросы, а в начале XIX в. – производить сигареты.

Так за сравнительно короткое время были созданы все условия для быстрого распространения курения табака. Этот порок постепенно охватил все слои населения. В настоящее время курение – самый распространённый вид наркомании во всём мире.

Состав табачного дыма и его действие на организм

Для тканей лёгких курение очень опасно. Ведь смола, образующаяся при сгорании табака и бумаги, не может выводиться из лёгких и в течение многих лет оседает на стенках воздухоносных путей, буквально убивая клетки их слизистой оболочки. Лёгкие курильщика теряют свой естественный розовый цвет, становятся чёрными. Такие лёгкие чаще подвержены различным заболеваниям, в том числе и онкологическим. В настоящее время наука располагает тысячами доказательств, подтверждающих тот факт, что табак содержит губительные для организма человека вещества. Их около 400! Вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме, могут быть объединены в четыре группы: ядовитые алкалоиды, раздражающие вещества, ядовитые газы, канцерогенные вещества.

Поверхность лёгочных бронхов некурящего человека

Загрязнения в бронхах курящего человека

Одним из самых известных веществ является никотин, получивший своё название по имени французского посланника в Лиссабоне Ж. Нико, который во второй половине XVI в. преподнёс Марии Медичи эту «всеисцеляющую» травку для лечения мигрени. Никотин содержится в листьях различных растений: табака, индийской конопли, польского хвоща, некоторых плаунов и др. Одной капли чистого никотина (0,05 г) достаточно, чтобы умертвить человека. Никотин из крови матери легко проникает через плаценту в кровеносную систему плода.

В табачных листьях, кроме никотина, содержится ещё 11 алкалоидов, важнейшие из которых: норникотин, никотирин, никотеин, никотимин. Все они сходны с никотином по строению и свойствам и поэтому имеют похожие названия.

Печальная статистика раковых заболеваний курильщиков достаточно красноречива. Канцерогенным действием обладают различные ароматические углеводороды, которые содержатся в табачном дыму (например, бензопирен), некоторые содержащиеся в дыму фенолы, а также нитрозамин, гидразин, винилхлорид и др. Из неорганических веществ – это в первую очередь соединения мышьяка и кадмия, радиоактивный полоний, олово и висмут-210.

Из табачного дыма выделен десяток веществ, оказывающих раздражающее действие на слизистую оболочку. Наиболее важным из них является ненасыщенный альдегид пропеналь. Он обладает высокой химической и биологической активностью, вызывая у курильщиков кашель.

В газовой фракции табачного дыма содержится большое число неорганических соединений, обладающих высокой химической и биологической активностью, таких как оксид углерода, сероводород, цианид водорода и др.

Типы дыхания у женщин и мужчин несколько различаются. У мужчин брюшной тип дыхания , т. е. они дышат главным образом за счёт сокращений диафрагмы. У женщин грудной тип дыхания : они дышат благодаря сокращениям межрёберных мышц. Видимо, это связано с тем, что в период беременности дышать, сдвигая диафрагмой матку вместе с плодом, затруднительно.

Даже после самого усиленного выдоха в альвеолах остаётся около 1000 см 3 воздуха, необходимого для того, чтобы лёгочные пузырьки не слиплись.

Зевота – это долгий вдох и следующий за ним долгий постепенный выдох. Причина зевоты заключается в том, что организм, готовясь ко сну, как следует вентилирует лёгкие, насыщая кровь кислородом.

В окружающем нас воздухе обитают десятки видов бактерий и других микроорганизмов, и далеко не все они безвредны для людей. Особенно много возбудителей болезней в тех местах, где собирается много людей: на городских площадях, в магазинах, в транспорте. В последние годы в мире заметно возросла заболеваемость туберкулёзом. Казалось бы, антибиотики почти уничтожили эту страшную болезнь, унёсшую в XIX в. столько жизней. Но в наши дни туберкулёзом заражены около двух миллиардов человек по всей Земле. Это связано с тем, что у туберкулёзной палочки выработалась устойчивость ко многим лекарствам – антибиотикам, а кроме того, в трущобах гигантских городов плотность населения превысила все разумные пределы, что очень упрощает передачу бактерий и вирусов от человека к человеку воздушно-капельным путём.

В 1918–1919 гг. от всемирной эпидемии гриппа, названного в России «испанкой», на Земле умерло около 50 млн людей, а это больше, чем человечество потеряло во время Первой мировой войны. А ведь вирусы гриппа также передаются от человека к человеку через дыхательные пути.

Когда больной гриппом или другим недугом чихает, микроскопические капельки слюны и слизи, содержащие бактерии и вирусы, летят на расстояние до 10 м, причём некоторое время эти капельки способны «висеть» в воздухе, заражая окружающих.

Возбудитель туберкулёза

Вирус гриппа

Проверьте свои знания

1. Расскажите, какие процессы происходят в лёгочных альвеолах.

2. Каков механизм газообмена в тканях?

3. Какие физические закономерности лежат в основе газообмена в лёгких, тканях?

4. Опишите, с участием каких мышц происходит вдох, выдох.

5. Вспомните, какие органоиды являются основными потребителями кислорода, поступающего в клетку. На что он расходуется? Какова ценность этих процессов для организма?

6. Что выгоднее для ныряльщика – сделать перед погружением несколько вдохов и выдохов или набрать в лёгкие как можно больше воздуха?

Лабораторные и практические работы

Выполните работу «Определение частоты дыхания» на с. 95 (Рабочая тетрадь).

Работа с компьютером

Обратитесь к электронному приложению. Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

http://www.medicinform.net/human/fisiology2_2.htm (Вентиляция и лёгочные объёмы. Газообмен и транспорт газов)

В альвеолах лёгких происходит газообмен: кровь насыщается кислородом и выделяет углекислый газ. В тканях происходит обратный процесс. Вентиляция лёгких происходит благодаря вдоху и выдоху, которые осуществляются при сокращении и расслаблении диафрагмы и межрёберных мышц. Деятельностью дыхательной системы руководит нервная система. Изменение концентрации углекислого газа в крови влияет на частоту дыхательных движений.

Пищеварение

Пищевые продукты, питательные вещества и их превращение в организме

Для того чтобы любой живой организм нормально функционировал, ему необходима энергия. Животные организмы не могут использовать готовую солнечную энергию, как это делают зелёные растения. Животные получают энергию в виде пищи, а затем уже в клетках их тела в результате химических превращений энергия солнечного света высвобождается и используется на нужды организма.

Пища, которой питается человек, очень разнообразна. По происхождению её можно разделить на две большие группы: растительную и животную. Полноценная пища должна содержать все вещества, необходимые организму. Известно, что тело человека в среднем содержит 15–20 % белков, 60–65 % воды, 0,6 % углеводов, 19 % жиров, 5,8 % солей. Эти вещества должны постоянно пополняться. Их человек получает с пищей, и называются они питательными веществами. В организме эти вещества выполняют различные функции.

Химический состав тела человека

В зависимости от того, какие вещества преобладают, различают белковую, жировую и углеводную пищу.

ПИЩЕВАРЕНИЕ. Получив питательные вещества, организм должен их усвоить. Но белки, жиры и углеводы представляют собой очень сложные органические соединения и в таком виде не могут быть использованы организмом. Сначала они должны превратиться в более простые химические вещества, из которых затем в организме уже могут быть образованы свойственные человеку органические соединения. Процесс превращения питательных веществ в доступные для организма вещества называется пищеварением. Оно состоит из двух этапов: механической и химической обработки пищи.

На первом этапе пища измельчается (пережёвывается) и увлажняется – смешивается с пищеварительными соками. Под действием пищеварительных соков начинается второй этап пищеварения: сложные молекулы органических веществ расщепляются на более простые, способные раствориться в воде. В виде растворов эти вещества всасываются в кровь, лимфу и усваиваются организмом.

К пищеварительным сокам нашего организма относятся слюна, желудочный сок, кишечный сок, а также желчь печени и секрет поджелудочной железы. Все они, кроме желчи, содержат ферменты – вещества белкового происхождения, которые ускоряют химические реакции в пищеварительном канале. Действие ферментов специфично, т. е. каждый фермент действует только на определённые вещества.

Проверьте свои знания

1. Вспомните, как учёные классифицируют организмы по типам питания. К какому типу по этой классификации относится человек? Выясните, к каким животным мы наиболее близки по особенностям питания.

2. Что такое питательные вещества?

3. Какова роль пищи для организма человека?

4. Почему органические вещества не могут непосредственно усваиваться организмом?

5. Какой процесс называется пищеварением?

6. Что происходит с пищей в результате её механической обработки?

7. Какова роль химической обработки пищи?

8. В каком виде питательные вещества всасываются в кровь?

9. Что такое ферменты?

10. Какие вещества, находящиеся в пище, не нуждаются в пищеварительной обработке?

11. Раскройте содержание понятия «полноценная пища». Обсудите в классе, чем опасны популярные сейчас монодиеты.

Работа с компьютером

Обратитесь к электронному приложению. Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

http://medicinform.net/human/fisiology5_4.htm (Питание)

Пища служит для человека источником энергии и «строительным материалом». В процессе пищеварения сложные органические вещества расщепляются на более простые, которые в растворённом виде всасываются в кровь, а уже затем организм строит из них своё тело.

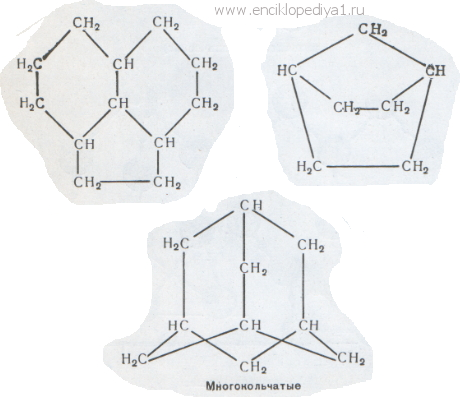

Органические вещества — это разнообраз-ные соединения углерода с другими элементами, и прежде всего с водородом, кислородом, азотом, фосфором. Многообразие органических веществ — следствие особых свойств углерода, что и выделяет его среди всех других элементов периодической системы Д. И. Менделеева.  Угле-род находится в четвертой группе периодиче-ской системы; во внешней электронной оболочке атома углерода четыре электрона, поэтому угле-род четырехвалентен и легко образует прочные химические соединения как с элементами, лег-ко отдающими свои валентные электроны (во-дород), так и с элементами, легко принимаю-щими электроны в свою внешнюю валентную сферу (кислород или хлор).

Угле-род находится в четвертой группе периодиче-ской системы; во внешней электронной оболочке атома углерода четыре электрона, поэтому угле-род четырехвалентен и легко образует прочные химические соединения как с элементами, лег-ко отдающими свои валентные электроны (во-дород), так и с элементами, легко принимаю-щими электроны в свою внешнюю валентную сферу (кислород или хлор).

Но одно это свойство не могло бы обеспечить все многообразие органических веществ, если бы не способность углерода соединяться... с са-мим собой и создавать таким образом цепи атомов. Эти цепи могут быть короткими — из двух, трех, четырех атомов, но могут быть и очень длинными — 100 000 атомов и больше. Например, молекулы некоторых видов полиэти-лена содержат в среднем в цепи около 150 000 атомов углерода. Вещества с очень длинными цепями атомов называются полимерами (см. ст. «Полимеры»).

Цепи атомов углерода могут быть линейны-ми (нормальными), в которых все ато-мы, соединенные в цепочку, расположены под-ряд, но могут быть и разветвленными; они могут образовывать кольца, сетки, разно-образные пространственные фигуры. Цепи могут составляться не только из атомов угле-рода, но в них могут включаться в разных местах атомы других элементов — кислорода, азота, серы. Разнообразие цепей, которое мож-но составить из атомов углерода и других эле-ментов, поистине безгранично.

Однако это еще не все! Мы говорили только о цепях из атомов углерода, пусть с включением атомов других элементов. Но ведь при образо-вании цепи атом углерода использует только две свои валентности, а их у него четыре (лишь в местах разветвления цепей углерод исполь-зует три или даже все четыре валентности). В линейной цепи у каждого атома углерода остаются еще две валентности, а у атомов, рас-положенных с краю цепи, даже три валентности, которые могут быть использованы для соеди-нения с атомами других элементов, прежде все-го с атомами водорода. Тогда получаются раз-нообразные углеводороды.

Вместо атомов водорода в различных местах цепей могут быть также атомы кислорода, азо-та, серы... Получаются разнообразные кисло-родные, азотистые, сернистые производ-ные углеводородов. Таким образом, великое разнообразие цепей углеводородов, т. е. цепей из атомов углерода, обрамленных атомами водоро-да, еще умножается на великое разнообразие производных, которые различаются характером атомов, замещающих водород, и их расположе-нием в цепи.

И это еще не все причины разнообразия ор-ганических веществ! Атомы углерода могут соединяться друг с другом не одной, а двумя или тремя валентностями. Тогда между ними возни-кают двойные и тройные связи.

Эти кратные связи могут быть расположены в различных местах цепей или колец. В неко-торых случаях при этом образуются особенно прочные группы атомов, как например в бензоле, где шесть атомов углерода связаны 18 валентностями,  образуя шесть так называе-мых ароматических связей (название «ароматический» сложилось исторически, так как некоторые представители этого класса сое-динений обладают приятным ароматом). Осталь-ные шесть валентностей атомов углерода сое-динены с водородом. Часто (но неточно) бензол изображают с тремя простыми и тремя двойны-ми связями между атомами углерода.

образуя шесть так называе-мых ароматических связей (название «ароматический» сложилось исторически, так как некоторые представители этого класса сое-динений обладают приятным ароматом). Осталь-ные шесть валентностей атомов углерода сое-динены с водородом. Часто (но неточно) бензол изображают с тремя простыми и тремя двойны-ми связями между атомами углерода.

Наконец, разнообразие органических веществ увеличивается еще и оттого, что они могут раз-личаться пространственным расположением ато-мов, как например двукольчатые углеводо-роды, так называемые цис- декалин и транс- декалин . Два шестичленных коль-ца в этих веществах соединены друг с другом по-разному, и пространственно эти молекулы сильно отличаются одна от другой.

Количество органических веществ безгра-нично. Одних только разных углеводородов состава С 20 Н 42 может быть 366319, и ясно, что те два миллиона органических соединений, ко-торые нам известны сегодня,— это ничтожная часть возможных, даже прос-тых, органических соединений.

Вот мы ответили на вопрос, почему известно так много ор-ганических веществ. Ответ по-лучился неожиданный. Извест-ных нам органических веществ совсем немного, а возможное число их бесконечно. И надол-го еще хватит работы химикам-органикам всего мира по соз-данию новых органических ве-ществ.

Для чего же нужны органи-ческие вещества? Какую роль они играют в природе и зачем человечество не-устанно умножает число известных органиче-ских веществ?

Если вы найдете опечатку в статье, пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Давно уже не секрет, что – основа здоровья и хорошего самочувствия. Нельзя не отметить, что проблемам рационального питания в развитых странах уделяется много внимания. Научные институты занимаются исследованиями при поддержке государства, пищевая промышленность учитывает результаты исследований и во многих странах, включая Россию, приняты нормы оптимального потребления питательных веществ населением. Так каким образом сбалансировать поступление самых необходимых питательных веществ – белков, углеводов и жиров, и зачем нужны эти самые белки, жиры и углеводы нашему организму? Об этом мы сегодня поговорим.

Белки

Впервые полноценная работа по изучению белков была начата только в XVIII веке. Именно тогда французский химик Антуан Франсуа де Фуркруа выделил из продуктов питания альбумин и глютен, а также классифицировал белки как отдельный вид молекул. В 1838 году белки получили своё современное название – протеины.

С тех пор науке о белках известно, что это органические вещества, которые состоят из различных цепочек аминокислот. Белки используются нашим организмом для создания и обновления тканей, с помощью белка вырабатываются гормоны и энзимы, переносится кровь по сосудам и венам. Белки очень важны для нашей нервной системы, с помощью аминокислот, составляющих белок, наш головной мозг синтезирует нейромедиаторы, без которых нервная система функционировать не может.

Белок одна из составляющих каждой клетки нашего организма, поэтому его в нашем организме требуется довольно много. Белковая пища жизненно необходима человеку, потому что многие аминокислоты не могут синтезироваться в нашем организме самостоятельно или их производится недостаточно для жизненно важных процессов. В результате пищеварительного процесса ферменты расщепляют белки до аминокислот, которые в дальнейшем распадаются с образованием энергии. Сжигание 1 г белка дает 4 ККал энергии. Этот процесс идет постоянно – значит, белковая пища должна поступать в наш организм в каждый приём пищи.

В ежедневном рационе питания белки должны составлять от 12% до 30% от общего потребления калорий в сутки, или от 0.8 до 2.4 граммов на килограмм собственного веса. При этом белки животного происхождения должны составлять только половину той нормы. Необходимое организму количество белка зависит от физических нагрузок, которые вы получаете в течение дня. Для спортсменов, атлетов, людей занятых тяжелым физическим трудом белка требуется больше. Также в потребность белковой пище высока у беременных и кормящих женщин, людей проживающих в горной местности и северных районах. Для людей, ведущих малоподвижный образ жизни или практикующих легкие тренировки, белка требуется меньше — 0.8-1.4 грамма на килограмм собственного веса.

В организме человека встречается более пяти миллионов различных белков, удивительно, что для их создания используется всего 22 аминокислоты. Из этих двадцати двух аминокислот 10 считаются незаменимыми и должны поступать в наш организм в составе потребляемых продуктов: изолейцин, метионин, лизин, лейцин, треонин, валин, гистидин, фенилаланин, триптофан и аргинин. На самом деле в человеческом организме встречается значительно больше аминокислот. Всего их, примерно, полторы сотни, но остальные аминокислоты находятся в свободном состоянии.

Нам с детства твердят, что пищевой рацион должен быть сбалансирован. А что произойдет, если мы станем употреблять в пищу больше или меньше белка, чем нам нужно для здоровой жизнедеятельности?

Недостаток белка в организме приводит к общему ухудшению нашего состояния: падает иммунитет, снижается работоспособность. Ухудшается состояние кожных покровов, волос, ногтей; начинает пропадать мышечная масса тела, происходят сбои в работе печени, почек, . Сбоит нервная система нашего организма, ухудшается рост тканей и, в конце концов, наш мозг начинает деградировать. Всё это может произойти, если питаться неправильно.

Повышенное содержание белка в организме тоже ничего хорошего не сулит – сначала у человека ухудшается аппетит, затем нарастает нервное напряжение и повышается секреция желез. В печени начинается излишнее отложение жира, в кишечнике усиливается гниение пищи, нарушается витаминный обмен.

Углеводы

Это самые широко распространенные органические вещества на планете Земля. Углеводы содержатся в клетках абсолютно всех живых организмов. Их название связано с историей открытия этих веществ. Первый углевод собственно и состоял из углерода и , откуда и пошло современное название. В клетках животного происхождения углеводов немного, можно даже сказать, очень мало – от 1 до 5% (максимальное количество углеводов содержится в клетках печени). А вот клетки растительного происхождения исключительно богаты углеводами – их содержание доходит до 90% сухого веса растения. Человеческий организм не может синтезировать углеводы, и мы получаем их с потреблением пищи растительного происхождения.

Главная функция углеводов – поставка в наш организм энергии, необходимой для полноценной жизнедеятельности. С углеводами мы получаем от 50 до 70% всей необходимой нам энергии. Сжигание 1 г углеводов дает 4 ККал энергии. Подразделяются углеводы на две основные категории: простые и комплексные. Простые углеводы – это различные сахара, состоящие из одной молекулы, их еще называют моносахаридами. Самые распространенные и известные моносахариды: глюкоза и фруктоза. Они в большом количестве содержатся во фруктах, овощах и конечно, полное изобилие этих углеводов в сладостях и мучной выпечке. Сложные (комплексные) углеводы или полисахариды – это целлюлоза, крахмал и гликоген. Их много в клубнях картофеля, в бобовых и зерновых, в мясе и орехах.

Основное отличие углеводов для человека состоит в скорости их усваивания. Моносахариды быстро поступают в кровь, и сразу же используются организмом в качестве источника энергии. Моносахариды вызывают резкий скачок человека.

Полисахариды усваиваются организмом значительно медленнее. Они не вызывают резкого скачка сахара в крови. Полисахариды очень нужны нашему организму. Мало того, что они снабжают наш организм энергией, они ещё улучшают . А целлюлоза или пищевые волокна и вовсе играют роль метлы – выводят из организма яды и шлаки, проводя генеральную уборку нашего кишечника.

С переизбытком в питании углеводов всё понятно – , ожирение, потеря активного интереса к жизни, нарушение обмена веществ, артериальное давление, сахарный диабет и прочие прелести заплывшего жиром индивидуума. А что произойдет, если сократить потребление углеводов до минимума.

Дефицит углеводов в организме провоцирует нарушение обмена веществ. Организм начинает возмещать недостаток энергии за счёт белков и жиров. Такая подмена приводит к повышенной нагрузке на почки, нарушению солевого обмена. Если подобная картина сохраняется продолжительное время, то происходит «закисление» организма вследствие использования организмом жира в роли поставщика энергии, и это приводит к отравлению мозговых клеток.

Все должно быть в меру. Норма для среднего человека – от 40% до 60% от общего потребления калорий в сутки и не менее 20 г пищевых волокон. Из них на сахар должно приходиться не более 10-15% от общего числа потребляемых углеводов. Всё остальное – полезные сложные углеводы и немного пищевых волокон.

Жиры

Жиры являются полноценными питательными веществами и крайне необходимы организму при сбалансированном питании. Прежде всего жиры являются главным источником энергии для нашего организма — сжигание 1 г жира дает 9 ККал энергии. Жиры являются структурной частью наших клеток и их мембранных систем.

Жиры, по-другому липиды, помогают производить полноценный синтез половых гормонов человека, расщепляют витамины А, Е, D и К, способствуют их усвоению. При недостаточном потреблении жиров в пищу начинает иссушаться кожа, появляются морщины, происходит истощение организма и возможно бесплодие. При недостатке в рационе жирной пищи начинаются сбои в работе центральной нервной системы, ослабевает иммунная защита организма, ухудшается зрение. Распространено заблуждение, что для эффективного похудения нужно из рациона полностью убрать все жиры — это не так. Жирные кислоты нужны для нормальной работы внутренних органов и их отсутствие чревато серьезными последствиями для организма.

Из химического состава жиров видно, что они представляют собой сложнейшие комплексы органических соединений, в составе которых можно выделить жирные кислоты и глицерин. Глицерина в жирах всего 10%, а вот основное значение, определяющее свойства жиров, имеют жирные кислоты.

Жирные кислоты подразделяют на насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные. Насыщенные жиры содержатся в продуктах животного происхождения: в мясе, твердых сырах, сливочном масле, животном жире, яйцах. Высокое потребление насыщенных жиров является фактором риска развития диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, повышенным уровнем холестерина. В рационе питания насыщенные жиры должны составлять не более 10% от суточного потребления калорий.

Мононенасыщенные относятся к полезным жирам. Они быстрее усваиваются, чем насыщенные и имеют свойство в крови. Мононенасыщенных жиров много в , орехах, авокадо. Ежедневная потребность организма в таких жирах — 10% от суточной калорийности рациона.

Полиненасыщенные жиры имеют особое значение для организма человека — они являются структурными элементами клеточных мембран, обеспечивают нормальное развитие и адаптацию организма человека к неблагоприятным факторам окружающей среды. Полиненасыщенные жиры можно разделить на две основные группы: жирные кислоты Омега-6 и Омега-3. Жирные кислоты Омега-6 содержатся во всех растительных маслах и орехах. Омега-3 в основном — это жирные сорта рыб и морепродукты. Физиологическая потребность в полиненасыщенных жирных кислотах составляет до 8% от суточной калорийности для жирных кислот Омега-6 и около 2% — для жирных кислот Омега-3.

Какой из данного обзора можно сделать вывод? Для полноценного питания и нужно тщательно планировать свой рацион и соблюдать баланс в получении жиров, белков и углеводов вместе с пищей. Эти вещества жизненно необходимы нашему организму, а нам остается следить за их достаточностью и не злоупотреблять вкусными, но , продуктами питания. Помните — все хорошо в меру.

Если вы нашли опечатку в статье, пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

1. Вспомните, как учёные классифицируют организмы по типам питания. К какому типу по этой классификации относится человек? Выясните, к каким животным мы наиболее близки по особенностям питания.

По типам питания живые организмы делятся на две большие группы: автотрофы (организмы, которые сами синтезируют органические вещества из простых неорганических молекул), гетеротрофы (потребители готовых органических веществ). Человек относится к гетеротрофам. Для всех гетеротрофных организмов характерно наличие специального пищеварительного тракта. По некоторым особенностям питания мы более всего сходны со свиньями.

2. Что такое питательные вещества?

Питательные вещества – вещества, необходимые человеку для построения организма и поддержания постоянства его состава, но не синтезирующиеся человеком, а поступающие с пищей. Это белки, жиры, углеводы, вода, микроэлементы, витамины.

3. Какова роль пищи для организма человека?

Только с пищей в организм человека могут поступать питательные вещества, так как они не могут самостоятельно синтезироваться организмом.

4. Почему органические вещества не могут непосредственно усваиваться организмом?

Белки, жиры и углеводы представляют собой очень сложные органические соединения и в таком виде не могут быть использованы организмом человека. Сначала они должны расщепиться до более простых химических веществ, из которых затем в организме уже могут быть образованы свойственные человеку органические соединения.

5. Какой процесс называется пищеварением?

Пищеварение - процесс превращения сложных органических веществ, поступивших с пищей, в доступные для организма вещества. Оно состоит из двух этапов: механической и химической обработки пищи.

6. Что происходит с пищей в результате её механической обработки?

В процессе механической обработки пища измельчается и смешивается с пищеварительными соками пищеварительного тракта, благодаря которым пища смачивается, что облегчает ее скольжение по пищеварительному тракту, и частично расщепляется ферментами пищеварительных соков.

7. Какова роль химической обработки пищи?

Под действием ферментов пищеварительных соков начинается второй этап пищеварения: сложные молекулы органических веществ расщепляются на более простые, способные раствориться в воде. В виде растворов эти вещества всасываются в кровь, лимфу и усваиваются организмом. К пищеварительным сокам нашего организма относятся слюна, желудочный сок, кишечный сок, а также желчь печени и секрет поджелудочной железы. Кроме желчи, все они содержат ферменты.

8. В каком виде питательные вещества всасываются в кровь?

Питательные вещества всасываются в кровь в виде простых органических соединений, растворимых в воде.

9. Что такое ферменты?

Ферменты - вещества белкового происхождения, которые ускоряют химические реакции в пищеварительном канале; действие ферментов специфично, т. е. каждый фермент действует только на определенные вещества.

10. Какие вещества, находящиеся в пище, не нуждаются в пищеварительной обработке?

Практически все попадающие в наш организм вещества в большей или меньшей степени подвергаются обработке. Напрямую всасывается вода. Простые углеводы: глюкоза, фруктоза, лактоза – могут попадать в кровь через слизистую ротовой полости. На высокую проницаемость слизистой оболочки для некоторых веществ рассчитано действие некоторых лекарственных веществ: препараты нитратов, валидол, каптоприл, необходимых для купирования острых состояний.

11. Раскройте содержание понятия «полноценная пища». Обсудите в классе, чем опасны популярные сейчас монодиеты.

Полноценной называют пищу, в которой в достаточном количестве для нормальной жизнедеятельности находятся все питательные вещества, необходимые человеку. При использовании монодиеты человек потребляет только определенные продукты, в которых одни вещества находятся в достаточном количестве, других мало иди они отсутствуют. Это может привести к их дефициту и заболеваниям. При резко выраженных дефицитах некоторых витаминов, органических веществ или микроэлементов возможен летальный исход.