Женский таз представляет собой объемную полость, в которой находятся половые органы, также важной функцией является обеспечение протекания процесса родов. Кости женского таза имеют существенные отличия от мужских. В чем же заключаются половые различия таза?

Строение таза женщины

Анатомия таза женщины претерпевает видоизменения, начиная от рождения девочки и на всем протяжении этапов взросления. У родившейся девочки его расположение вертикальное, он достаточно узкий, вход имеет овальную форму. В процессе взросления приобретает другую форму и размер костей таза.

Формирование зависит от ряда причин:

- генетические особенности;

- внешние факторы;

- рахит;

- инфекционные патологии (например, полиомиелит);

- физическая активность;

- травмы позвоночника, ног.

Женский таз – сочленение нескольких видов костей и связок между ними. К ним прикреплены мышечные волокна позвоночного столба, ног.

Большой таз

Он находится в верхнем отделе тазового сочленения. По его краям расположены подвздошные кости, сзади находятся поясничные позвонки, а впереди передняя брюшная стенка. Величина может варьироваться от напряжения мышечного аппарата брюшного пресса.

По объему большой таз существенно может отличаться от малого. Судя по величине большого, врачи делают вывод об объеме малого, что очень важно для определения процесса родоразрешения у женщин. Будут ли это естественные роды или кесарево сечение. Довольно часто имеют место случаи невозможности самостоятельных родов в связи с особенностями анатомии таза у женщины.

Малый таз

Это костная структура родового канала. Состоит из верхней плоскости, костной полости и нижнего отверстия.

Чем образован малый таз:

- Сзади представлен крестцом и копчиком.

- По бокам седалищными костями.

- Спереди симфизом и лобковыми костями.

- Между двумя тазами расположена граница – безымянная линия.

- Женский таз представлен двумя системами.

Половая система

Сюда можно включить следующие органы:

- матка и ее шейка;

- две маточные трубы;

- два яичника;

- влагалище;

- половые губы.

Помимо этого, в области таза находятся крупные сосуды, нервы.

Выделительная система

Включает следующие органы:

- мочевой пузырь;

- прямая кишка.

Мускулатура выделительной системы включает в себя продольные и круговые мышечные волокна.

Виды костей

Таз женщины, как и мужчины, выполняет опорную функцию и распределяет вес тела на ноги, что способствует двигательной активности человека.

Кости женского таза:

- две тазовых (или безымянных) кости;

- копчиковая;

- крестцовая.

Связки соединяют все виды костей.

Тазовая кость

У детей до 15 лет безымянная кость – это подвижное сочленение из трех основных костей:

- Седалищная. Ее составляют две ветви и тело. На конце верхней ветви находится бугор седалищный. Нижняя же направлена вниз и вперед. На ней присутствует седалищная ость.

- Лонная кость представлена двумя ветвями: нижней и верхней. Также присутствует тело. На верхней ветви находится гребень.

- Подвздошная. В ее состав входят крыло и тело. Наверху крыла находится гребень.

Тазовые кости срастаются и становятся монолитными только после достижения ребенком 17 – 19 лет.

Копчиковая кость

Кость представлена несколькими рудиментарными позвонками. Обычно их 4 или 5. Она выполняет опорную функцию и распределяет нагрузку на прочие структуры тазового сочленения. В родовом процессе он может немного отклониться назад, облегчить процесс рождения ребенка.

Крестцовая кость

Это 6 крестцовых позвонков, монолитно соединенных между собой. Затем они соединяются в одну кость. Крестец имеет вид массивного треугольника. В своей верхней части крестец соединен с 5 поясничным позвонком, а с копчиком снизу. У детей составляющие крестца соединяются между собой хрящами, полное же окостенение и превращение его в монолитную структуру происходит в 24 – 26 лет.

Виды форм женского таза

Анатомия представлена четырьмя формами:

- Гинекоидная. Не очень глубокая полость, вход овальный. Подлобковый угол составляет 900. Это идеальная форма для родоразрешения женщины. Обычно такой формой обладают женщины среднего роста и такого же телосложения.

- Андроидная. Более соответствует мужской форме. Характеризуется сердцевидным входом, полость воронкообразная. Тазовый выход сжат. Подлобковый угол меньше 900. Такая форма часто встречается у невысоких женщин, телосложение их достаточно плотное.

- Антропоидная. Пятый поясничный позвонок соединен с крестцом. Подлобковая арка большая. Такая форма присуща высоким женщинам. Как правило, естественные роды протекают без проблем.

- Платипеллоидная. Полость неглубокая. Угол составляет более 900. Процесс родов при такой форме протекает нормально.

Форму таза можно исследовать с помощью рентгена.

Мужской таз

Обычно он меньше женского приблизительно на 1,7 см. Разница в размерах может зависеть от нескольких причин, например, возраста, типа осанки человека.

В его полость входят следующие органы:

- петли кишечника;

- аппендикс.

Тазовый вход у мужчин уже, чем у женщин, копчик немного меньше выдвинут вперед. Также здесь расположены лимфатические, крупные кровеносные сосуды.

Отличия мужского от женского

Анатомические особенности женского таза отличаются от мужского по ряду признаков.

Отличие женского таза от мужского начинает появляться в период взросления юношей и девушек.

Анатомия тазового сочленения достаточно сложна. Нарушения его целостности влечет за собой негативные последствия. Такие как, нарушение функции, хромота.

При появлении любого физического дискомфорта в нижней части живота большинство женщин ассоциирует его с нарушением функционирования мочеполовой системы. Имея представление про органы малого таза, что входит в их состав, можно определить область поражения.

В малом тазу функционируют две системы: репродуктивная и выделительная. Обе системы, входящие в них органы, тесно взаимосвязаны. Поэтому при появлении каких-либо гинекологических заболеваний часто страдают и органы выделения.

Репродуктивная система

Основная роль органов женской репродуктивной сферы состоит в обеспечении максимально благоприятных условий для размножения.

В состав женской репродуктивной системы входят следующие органы:

- матка (шейка и цервикальный канал);

- маточные (фаллопиевы) трубы;

Вход в репродуктивную систему представлен в виде наружного отверстия во влагалище. Оно скрыто большими и малыми половыми губами. Участок от наружного отверстия и до шеечного отдела матки называют каналом влагалища. Он заканчивается сводом, условно разделенным на 4 части. Нижняя часть влагалища состоит из передней и задней стенки. Через его отверстие из матки выходят менструальные выделения. Влагалище выполняет большую роль в момент родовой деятельности.

Если войти вглубь влагалища с помощью диагностического инструмента (гинекологических зеркал), можно увидеть выступающую узкую часть – шейку матки. Отдел между шейкой и самим телом называют цервикальным. Там же находится вход в полость матки, он представлен в виде наружного и внутреннего маточного зева.

Матка – один из главных органов репродуктивной сферы, задача которого создавать максимально благоприятные условия для вынашивания плода. Место ее локализации: между мочевым пузырем и прямой кишкой. Ее размеры варьируются в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей.

У юных девушек размер матки колеблется в пределах 4-5 см и весит до 50 граммов. У женщин репродуктивного возраста – около 7 см и 50-80 граммов. На увеличение массы тела матки влияют гипертрофические структурные изменения, наблюдаемые в период беременности, а также количество предшествующих родов.

Матка имеет грушеподобную форму и слегка наклонена вперед (положение антефлексио). Допускается незначительное отклонение матки назад (ретрофлексио). За исключением влагалищной части, она скрыта органами брюшины. Этот орган достаточно подвижен, поэтому может принимать любое положение.

Тело матки состоит из трех оболочек :

- Серозная (Периметрий). Характеризуется как продолжение париетального листка брюшины и продолжение покрова мочевого пузыря.

- Мышечная (миометрий). Самый толстый слой матки, состоящий из мышц, волокон и соединительной ткани.

- Слизистая (эндометрий). Она представлена в виде поверхностного и глубокого цилиндрического эпителия, пронизанного трубчатыми железами.

Киста бартолиновой железы

Своевременная диагностика и компетентный подход способствуют раннему выявлению врожденных аномалий и развивающихся заболеваний. Регулярные профилактические осмотры у гинеколога, соблюдение его рекомендаций предотвращают развитие патологических изменений в органах малого таза.

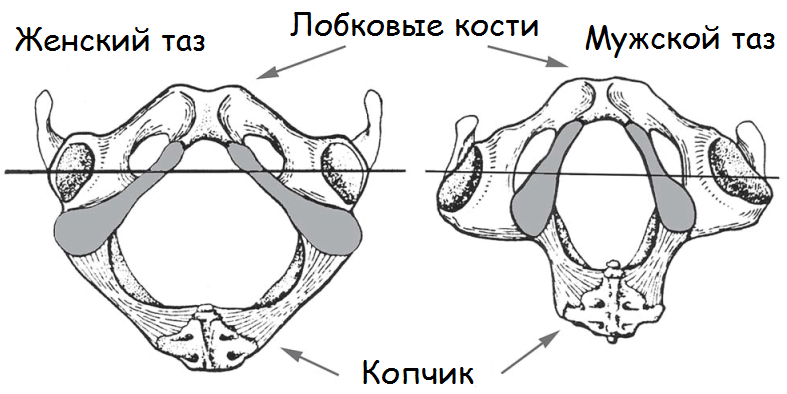

Отличия в строении женского и мужского таза начинают проявляться в период полового созревания и становятся выраженными в зрелом возрасте. Кости женского таза более тонкие, гладкие и менее массивные, чем кости мужского таза. Плоскость входа в малый таз у женщин имеет поперечно-овальную форму, в то время как у мужчин имеет форму карточного сердца (вследствие сильного выступания мыса).

В анатомическом отношении женский таз ниже, шире и больше в объеме. Лобковый симфиз в женском тазе короче мужского. Крестец у женщин шире, крестцовая впадина умеренно вогнута. Полость малого таза у женщин по очертаниям приближается к цилиндру, а у мужчин воронкообразно сужается книзу. Лобковый угол шире (90-100°), чем у мужчин (70-75°). Копчик выдается кпереди меньше, чем в мужском тазе. Седалищные кости в женском тазе параллельны друг другу, а в мужском сходятся.

Все перечисленные особенности имеют очень большое значение в процессе родового акта.

Таз взрослой женщины состоит из 4 костей: двух тазовых, одной крестцовой и одной копчиковой, прочно соединенных друг с другом.

Тазовая кость, или безымянная, состоит до 16- 18 лет из 3 костей, соединенных хрящами в области вертлужной впадины: подвздошной, седалищной и лобковой. После наступления полового созревания хрящи срастаются между собой и образуется сплошная костная масса - тазовая кость.

На подвздошной кости различают верхний отдел - крыло и нижний - тело. На месте их соединения образуется перегиб, называемый дугообразной или безымянной линией. На подвздошной кости следует отметить ряд выступов, имеющих важное значение для акушера. Верхний утолщенный край крыла - подвздошный гребень - имеет дугообразную искривленную форму, служит для прикрепления широких мышц живота. Спереди он заканчивается передней верхней подвздошной остью, а сзади - задней верхней подвздошной остью. Эти две ости важны для определения размеров таза.

Седалищная кость образует нижнюю и заднюю трети тазовой кости. Она состоит из тела, участвующего в образовании вертлужной впадины, и ветви седалищной кости. Тело седалищной кости с ее ветвью составляет угол, открытый кпереди, в области угла кость образует утолщение - седалищный бугор. Ветвь направляется кпереди и кверху и соединяется с нижней ветвью лобковой кости. На задней поверхности ветви имеется выступ - седалищная ость. На седалищной кости различают две вырезки: большую седалищную вырезку, расположенную ниже задней верхней подвздошной ости, и малую седалищную вырезку.

Лобковая, или лонная, кость образует переднюю стенку таза, состоит из тела и двух ветвей - верхней и нижней. Тело лобковой кости составляет часть вертлужной впадины. В месте соединения подвздошной кости с лобковой находится подвздошно-лобковое возвышение.

Верхние и нижние ветви лобковых костей спереди соединяются друг с другом посредством хряща, образуя малоподвижное соединение, полусустав. Щелевидная полость в этом соединении заполнена жидкостью и увеличивается во время беременности. Нижние ветви лобковых костей образуют угол - лобковую дугу. Вдоль заднего края верхней ветви лобковой кости тянется лобковый гребень, переходящий кзади в linea arcuata подвздошной кости.

Крестец состоит из 5-6 неподвижно соединенных друг с другом позвонков, величина которых уменьшается книзу. Крестец имеет форму усеченного конуса. Основание крестца обращено кверху, верхушка крестца (узкая часть) - книзу. Передняя поверхность крестца имеет вогнутую форму; на ней видны места соединения сросшихся крестцовых позвонков в виде поперечных шероховатых линий. Задняя поверхность крестца выпуклая. По средней линии проходят сросшиеся между собой остистые отростки крестцовых позвонков. Первый крестцовый позвонок, соединенный с V поясничным, имеет выступ - крестцовый мыс.

Копчик состоит из 4-5 сросшихся позвонков. Он соединяется с помощью крестцово-копчикового сочленения с крестцом. В соединениях костей таза имеются хрящевые прослойки.

Он образует родовой канал, по которому происходит продвижение плода. Неблагоприятные условия внутриутробного развития, заболевания, перенесенные в детском возрасте и в

период полового созревания, могут привести к нарушению строения и развития

таза. Таз может быть деформирован в результате травм, опухолей, различных

экзостозов.Отличия в строении женского и мужского таза начинают проявляться в период полового созревания и становятся выраженными в зрелом возрасте. Кости женского таза более тонкие, гладкие и менее массивные, чем кости муж

ского таза. Плоскость входа в малый таз у женщин имеет поперечно-овальную форму, в то время как у мужчин имеет форму карточного сердца (вследствие сильного выступания мыса).

В анатомическом отношении женский таз ниже, шире и больше в объеме. Лобковый симфиз в женском тазе короче мужского. Крестец у женщин шире, крестцовая впадина умеренно вогнута. Полость малого таза у женщин по очер-таниям приближается к цилиндру, а у мужчин воронкообразно сужается книзу. Лобковый угол шире (90—100°), чем у мужчин (70—75°). Копчик выдается кпе-реди меньше, чем в мужском тазе. Седалищные кости в женском тазе параллель-ны друг другу, а в мужском сходятся.

Все перечисленные особенности имеют очень большое значение в процессе родового акта,Таз взрослой женщины состоит из 4 костей: двух тазовых, одной крестцовой и одной копчиковой, прочно соединенных друг с другом,

Тазовая кость, или безымянная (os coxae , os innominatum ), состоит до 16— 18 лет из 3 костей, соединенных хрящами в области вертлужной впадины (acetabulum ): подвздошной (os ileum ), седалищной (os ischii ) и лобковой (os pubis ). После наступления полового созревания хрящи срастаются между собой и образуется сплошная костная масса — тазовая кость.

На подвздошной кости различают верхний отдел — крыло и нижний — тело. На месте их соединения образуется перегиб, называемый дугообразной или бе- зымянной линией (linea arcuata , innominata ). На подвздошной кости следует от- метить ряд выступов, имеющих важное значение для акушера. Верхний утолщен- ный край крыла — подвздошный гребень (crista iliaca ) — имеет дугообразную искривленную форму, служит для прикрепления широких мышц живота. Спере- ди он заканчивается передней верхней подвздошной остью (spina iliaca anterior superior ), а сзади — задней верхней подвздошной остью (spina iliaca posterior superior ). Эти две ости важны для определения размеров таза. Седалищная кость образует нижнюю и заднюю трети тазовой кости. Она состоит из тела, участвующего в образовании вертлужной впадины, и ветви седалищной кости. Тело седалищной кости с ее ветвью составляет угол, откры- тый кпереди, в области угла кость образует утолщение — седалищный бугор (tuber ischiadicum ). Ветвь направляется кпереди и кверху и соединяется с ниж- ней ветвью лобковой кости. На задней поверхности ветви имеется выступ — седалищная ость (spina ischiadica ). На седалищной кости различают две вырезки: большую седалищную вырезку (incisura ischiadica major ), располо-женную ниже задней верхней подвздошной ости, и малую седалищную вырез- ку (incisura ischiadica minor ).

Лобковая, или лонная, кость образует переднюю стенку таза, состоит из тела и двух ветвей — верхней (ramus superior ossis pubis ) и нижней (ramus inferior ossis pubis ). Тело лобковой кости составляет часть вертлужной впадины. В месте соединения подвздошной кости с лобковой находится подвздошно-лобковое возвышение (eminentia iliopubica ).

Верхние и нижние ветви лобковых костей спереди соединяются друг с другом посредством хряща, образуя малоподвижное соединение, полусустав (symphysis ossis pubis ). Щелевидная полость в этом соединении заполнена жидкостью и увеличивается во время беременности. Нижние ветви лобковых костей образу- ют угол — лобковую дугу. Вдоль заднего края верхней ветви лобковой кости тянется лобковый гребень (crista pubica ), переходящий кзади в linea arcuata под- вздошной кости.

Крестец (os sacrum ) состоит из 5—6 неподвижно соединенных друг с другом позвонков, величина которых уменьшается книзу. Крестец имеет форму усе- ченного конуса. Основание крестца обращено кверху, верхушка крестца (узкая часть) — книзу. Передняя поверхность крестца имеет вогнутую форму; на ней видны места соединения сросшихся крестцовых позвонков в виде поперечных шероховатых линий. Задняя поверхность крестца выпуклая. По средней линии проходят сросшиеся между собой остистые отростки крестцовых позвонков. Первый крестцовый позвонок, соединенный с V поясничным, имеет выступ — крестцовый мыс (promontorium ).

Копчик (os coccygis ) состоит из 4—5 сросшихся позвонков. Он соединяется с помощью крестцово-копчикового сочленения с крестцом. В соединениях кос- тей таза имеются хрящевые прослойки.

Женский таз с акушерской точки зрения

Различают два отдела таза: большой таз и малый таз. Границей между ними является плоскость входа в малый таз.

Большой таз ограничен с боков крыльями подвздошных костей, сзади — последним поясничным позвонком. Спереди он не имеет костных стенок.

Наибольшее значение в акушерстве имеет малый таз. Через малый таз проис- ходит рождение плода. Не существует простых способов измерения малого таза. В то же время размеры большого таза определить легко, и на их основании можно судить о форме и размерах малого таза.

Малый таз представляет собой костную часть родового канала. Форма и размеры малого таза имеют очень большое значение в течении родов и опреде-лении тактики их ведения. При резких степенях сужения таза и его деформаци- ях роды через естественные родовые пути становятся невозможными, и женщи- ну родоразрешают путем операции кесарева сечения.

Заднюю стенку малого таза составляют крестец и копчик, боковые — се- далищные кости, переднюю — лобковые кости с л обковым симфизом. Верх- няя часть таза представляет собой сплошное костное кольцо. В средней и нижней третях стенки м алого таза не сплошные. В боковых отделах имеются большое и малое седалищные отверстия (foramen ischiadicum majus et minus ), ограниченные соответственно большой и малой седалищными вырез-ками (incisure ischiadica major et minor ) и с вязками (lig . sacrotuberale , lig . sacrospinale ). Ветви лобковой и седалищной костей, сливаясь, окружают запирательное отверстие (foramen obturatorium ), имеющее форму треугольника с округленными углами.

В малом тазе различают вход, полость и выход. В полости малого таза выде- ляют широкую и узкую части. В соответствии с этим в малом тазе различают четыре классические плоскости (рис. 1 ).

Плоскость входа в малый таз спереди ограничена верхним краем симфиза и верхневнутренним краем лобковых костей, с боков — дугообразными линиями подвздошных костей и сзади — крестцовым мысом. Эта плоскость имеет форму поперечно расположенного овала (или почкообразную). В ней различают три размера ( рис. 2 ): прямой, поперечный и 2 косых (правый и левый). Прямой размер представляет собой расстояние от верхневнутреннего края симфиза до крестцового мыса. Этот размер носит название истинной или акушерской конъюгаты (conjugata vera ) и равен 11 см.

В плоскости входа в малый таз разли-чают еще анатомическую конъюгату (conjugata anato - mica ) — расстояние между верхним краем симфиза и крестцовым мысом. Величи- на анатомической конъ-югаты равна 11,5 см . П о перечный размер- расстояние между наиболее отдаленными участками ду- гообразных линий. Он со- ставляет 13,0—13,5 см. Ко- сые размеры плоскости входа в малый таз представ- ляют собой расстояние меж- ду крестцово-подвздошным сочленением одной сторо- ны и подвздошно-лобковым возвышением противопо- ложной стороны. Правый косой размер определяется от правого крестцово-под- вздошного сочленения, ле- вый — от левого. Эти разме- ры колеблются от 12,0 до 12,5 см .

Плоскость широкой гас-ти полости малого таза

спе-реди ограничена серединой внутренней поверхности симфиза, с боков — середи-ной пластинок, закрываю-щих вертлужные впадины, сзади —местом соединения IIи IIIкрестцовых позвон-ков. В широкой части полос-ти малого таза различают

2 размера: прямой и попе-речный. Прямой размер— расстояние между местом соединения И и IIIкрестцовых позвонков и серединой внутренней поверхности симфиза. Он равен 12,5 см. Поперечныйразмер — расстояние между серединами внутренних поверхностей пластинок, закрывающих вертлужные впадины. Он равен 12,5 см. Так как таз в широкой части полости не представляет сплош-ного костного кольца, косые размеры в этом отделе допускаются лишь условно (по 13 см).

Плоскость узкой гасти полости малого таза ограничена спереди нижним кра-ем симфиза, с боков — остями седалищных костей, сзади — крестцово-копчиковым сочленением.

В этой плоскости также различают 2 размера. Прямой размер — рассто- яние между нижним краем симфиза и крестцово-копчико- вым сочленением. Он равен 11,5см. Поперечный раз- мер - расстояние между ос- тями седалищных костей. Он составляет 10,5 см.

Плоскость выхода из ма-лого таза (рис. 3 ) спереди ограничена нижним краем лобкового симфиза, с боков — седалищными буграми, сза-ди — верхушкой копчика. Прямой размер— рас- стояние между нижним краем симфиза и верхушкой коп- чика. Он равен 9,5 см. При прохождении плода по ро-довому каналу (через плос-кость выхода из малого таза) из-за отхождения копчика кзади этот размер увеличи- вается на 1,5—2,0 см и ста- новится равным 11,0—11,5 см. Поперечный размер — расстояние между внутрен-ними поверхностями седа- лищных бугров. Он равен 11,0 см.

При сопоставлении раз-меров малого таза в различ-ных плоскостях оказывается, что в плоскости входа в ма-лый таз максимальными яв-ляются поперечные размеры, в широкой части полости мало-го таза прямые и поперечные размеры равны, а в узкой части полости и в плоскости выхода из малого таза прямые размеры больше поперечных.

В акушерстве в ряде случаев используют систему параллельных плоскостей Годжи

(рис. 4

). Первая, или верхняя, плоскость (терминальная) проходит через верхний край симфиза и пограничную (терминальную) линию. Вторая параллельная плоскость называется главной и проходит через нижний край симфиза параллельно первой. Головка плода, пройдя через эту плоскость, в дальнейшем не встречает значительных препятствий, так как миновала сплош-ное костное кольцо. Третья параллельная плоскость — спинальная. Она про-ходит параллельно предыдущим двум через ости седалищных костей. Четвертая плоскость — плоскость выхода — проходит параллельно предыдущим трем через вершину копчика.

Все классические плоскости малого таза сходятся по направлению кпереди (симфиз) и веерообразно расходятся кзади. Если соединить середины всех прямых размеров малого таза, то получится изогнутая в виде рыболовного крючка линия, которая называется проводной осью таза. Она изгибается в поло-сти малого таза соответственно вогнутости внутренней поверхности крестца. Движение плода по родовому каналу происходит по направлению проводной оси таза.

Угол наклонения таза — это угол, образованный плоскостью входа в малый таз и линией горизонта. Величина угла наклонения таза изменяется при переме-щении центра тяжести тела. У небеременных женщин угол наклонения таза в среднем равен 45-46°, а поясничный лордоз составляет 4,6 см (по Ш. Я. Мике-ладзе).По мере развития беременности увеличивается поясничный лордоз из-за смещения центра тяжести с области IIкрестцового позвонка кпереди, что при-водит к увеличению угла наклонения таза. При уменьшении поясничного лор-доза угол наклонения таза уменьшается. До 16—20 нед. беременности в поста-новке тела никаких перемен не наблюдается, и угол наклонения таза не меняется. К сроку беременности 32—34 нед. поясничный лордоз достигает (по И. И. Яковлеву) 6 см, а угол наклонения таза увеличивается на 3—4°, составляя 48-50° (рис. 5

).Величину угла наклонения таза можно определить с помощью специальных при-боров, сконструированных Ш. Я. Микеладзе, А. Э. Мандельштамом, а также руч-ным способом. При положении женщины на спине на жесткой кушетке врач проводит руку (ладонь) под пояснично-крестцовый лордоз. Если рука проходит свободно, то угол наклонения большой. Если рука не проходит — угол наклоне-ния таза маленький. Можно судить о величине угла наклонения таза по соотно-шению наружных половых органов и бедер. При большом угле наклонения таза наружные половые органы и половая щель скрываются между сомкнутыми бед-рами. При малом угле наклонения таза наружные половые органы не прикрыва-ются сомкнутыми бедрами.

Можно определить величину угла наклонения таза по положению обеих остей подвздошных костей относительно лобкового сочленения. Угол наклоне-ния таза будет нормальным (45—50°), если при горизонтальном положении тела женщины плоскость, проведенная через симфиз и верхние передние ости подвздошных костей, параллельна плоскости горизонта. Если симфиз располо-жен ниже плоскости, проведенной через указанные ости, угол наклонения таза меньше нормы.

Малый угол наклонения таза не препятствует фиксированию головки плода в плоскости входа в малый таз и продвижению плода. Роды протекают быстро, без повреждения мягких тканей влагалища и промежности. Большой угол накло-нения таза часто представляет препятствие для фиксации головки. Могут возни-кать неправильные вставления головки. В родах часто наблюдаются травмы мяг-ких родовых путей. Изменяя положения тела роженицы в родах, можно менять угол наклонения таза, создавая наиболее благоприятные условия для продвиже-ния плода по родовому каналу, что особенно важно при наличии у женщины сужения таза.

Угол наклонения таза можно уменьшить, если приподнять верхнюю часть туловища лежащей женщины, или в положении тела роженицы на спине приве-сти к животу согнутые в коленных и тазобедренных суставах ноги, или подло-жить под крестец польстер. Если польстер находится под поясницей, угол накло-нения таза увеличивается.

Тазовая (безымянная) кость (oscoxae ) до 16–18 лет представлена тремя отдельными костями, соединенными хрящами:

· подвздошной,

· седалищной

· и лобковой.

В дальнейшем после окостенения хрящи срастаются между собой и образуют безымянную кость.

Подвздошная кость таза женщины (osilium ) состоит из двух частей – тела и крыла. Тело представлено короткой, утолщенной частью подвздошной кости, оно участвует в образовании вертлужной впадины. Крыло подвздошной кости представляет довольно широкую платину с вогнутой внутренней и выпуклой наружной поверхностями.

· Наиболее утолщенный и свободный верхний край крыла образует гребень подвздошной кости (cristailiaka ).

· Спереди гребень начинается выступом – переднеподвздошной остью (spinailiakaanteriorsuperior ),

· ниже располагается второй выступ – передненижняя ость (spinailiakaanteriorinferior ).

· Под передненижней остью, на месте соединения с лобковой костью, имеется третье возвышение – подвздошно-лобковое (eminentiailiopubika ).

· Сам гребень подвздошной кости сзади заканчивается задневерхней подвздошной остью (spinailiacaposterior ),

· ниже которой располагается второй выступ – задненижняя подвздошная ость (spinailiakaposteriorinferior ).

· В свою очередь под задней остью таза женщины располагается седалищная вырезка (incisuraischiadicamajor ).

Характерным является расположение гребневидного выступа в области перехода крыла в тела. Этот выступ носит название дугообразной линии (lineaarcuata ). Эти линии обеих подвздошных костей вместе с крестцовым мысом, гребнями лобковых костей и верхним краем симфиза образуют пограничную (безымянную) линию (lineaterminalis ), которая служит границей между большим и малым тазом.

Седалищная кость таза женщины (osischii ) подразделяется на тело, участвующее в образовании вертлужной впадины, и две ветви (верхнюю и нижнюю). Верхняя ветвь идет от тела кости книзу и заканчивается седалищным бугром (tuberischiadicum ). На задней поверхности нижней ветви имеется выступ – седалищная ость (spinaischiadica ). Нижняя ветвь направляется кпереди и кверху и соединяется с нижней ветвью лобковой кости.

Лобковая кость таза женщины (ospubis ), или лонная, образует переднюю стенку таза. Лобковая кость состоит из тела и двух ветвей: верхней (горизонтальной) и нижней (нисходящей). Тело лобковой кости короткое и оставляет часть вертлужной впадины, нижняя ветвь соединяется с соответствующей ветвью седалищной кости. На верхнем крае верхней ветви лобковой кости проходит острый гребень, который спереди заканчивается лобковым бугорком (tuberculumpubis ).

Между верхней и нижней ветвями имеется малоподвижное соединение в виде хряща, являющееся полусуставом,– лобковый симфиз (symphysispubica ). В этом соединении есть щелевидная полость, заполненная жидкостью. При беременности отмечается увеличение этой щели. В свою очередь нижние ветви лобковых костей образуют под симфизом угол. Соединяющие ветви лобковой и седалищной костей ограничивают обширное запирательное отверстие (foramenobturatum ).

Строение крестца в тазе женщины

Крестец таза женщины (ossacrum ) представляет собой пять сросшихся между собой позвонков. Размеры позвонков, входящих в состав крестца, постепенно уменьшаются по направлению книзу, поэтому крестец имеет форму усеченного конуса. Широкая часть его (основание крестца) обращена вверх, узкая часть (верхушка крестца) – вниз. Задняя поверхность крестца выпуклая, а передняя – вогнутая, она и образует крестцовую впадину. На передней поверхности крестца (на впадине) можно отметить четыре поперечные шероховатые линии, соответствующие окостеневшим хрящевым соединениям крестцовых позвонков.

Непосредственно основание крестца таза женщины (поверхность первого крестцового позвонка) соединяется с пятым поясничным позвонком. Тогда как на середине передней поверхности основания крестца образуется выступ – крестцовый мыс (promantorium ). При пальпации между остистым отростком пятого поясничного позвонка можно прощупать впадину – надкрестцовую ямку, имеющую определенное значение при измерении размеров таза.

Строение копчика женщины

Копчик (oscoccygis ), так же как и крестец, состоит из сросшихся 4–5 позвонков и является небольшой костью, суживающейся книзу.

Все кости таза соединяются в первую очередь посредством симфиза, а затем следуют крестцово-подвздошное и крестцово-копчиковое соединения.

Во всех соединениях костей таза располагаются хрящевые прослойки. Укреплены соединения костей таза прочными связками

Какие функции выполняет человеческий таз?

В анатомическом строении человеческого тела таз имеет огромное значение, так как выполняет важные для организма функции:

· опорные - к нему прикрепляется позвоночный столб;

· защитные - внутри полости таза размещаются органы человека (мочевой пузырь, толстый кишечник, женские и мужские половые органы);

· таз осуществляет функцию центра масс человеческого скелета;

· кроветворные - за счет большого содержания красного костного мозга.

Правая тазовая кость

Защитные функции таза

Одной из важнейших функций таза считается защитная. Анатомия человеческого организма такова, что в области таза располагаются почти все органы репродукции, мочевой пузырь и некоторые органы брюшной полости.

Все эти органы защищены от механических повреждений и смещения костными тканями тазовой полости.

Особо важно это для женщин при вынашивании ребенка. Дно таза в виде соединения крестца и подвздошных костей соединено связками и поддерживают матку в необходимом положении.

КОСТИ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА

Позвоночный столб - ось и опора нашего тела - состоит из 33-34 позвонков , костных элементов, расположенных друг над другом. Позвонки формируют позвоночный канал, где лежит спинной мозг, имеют центральное отверстие и небольшие выступы, отростки , к которым прикрепляются мышцы.

Позвонки разделяются следующим образом:

7 шейных позвонков , они наименее толстые и наиболее подвижные. Первый шейный позвонок - атлант - неполный, а второй - осевой позвонок - обеспечивает боковое вращение шеи.

12 грудных позвонков находятся в области спины и являются более толстыми и менее подвижными, чем шейные позвонки.

5 поясничных позвонков находятся в области поясницы и довольно подвижны.

5 крестцовых позвонков , спаянных между собой, образуют крестец, очень прочную кость, которая служит основанием для позвоночника.

4 или 5 копчиковых позвонков , также крепко спаянных, образуют копчик .

Функции позвоночника Связки позвонков и соединения позвоночного столба исполняют роль буферов, чтобы движения человека не изнашивали позвоночник. Функции позвоночного столба обусловлены его строением и наличием большого количества составных частей, самая основная и главная из них - это опора тела человека. К другим функциям относятся: поддержание тела человека в вертикальном состоянии; защита спинного мозга и нервных окончаний; жесткость скелета человека, соединительный узел других костей, мышц и суставов; основа и начало всех движений человека. Функционирование позвоночного столба и гармоничная слаженная работа всех его составляющих элементов во многом возможна именно благодаря его строению. Анатомия позвоночного столба одновременно позволяет ему быть гибким и пластичным, при этом ограничивает подвижность во избежание повреждений или травм.

Ребра Ребра – дугообразные парные плоские кости, которые, соединяя позвоночник и грудную кость, образуют грудную клетку. По своей толщине ребро редко превышает 5 миллиметров. Строение ребер Ребра представляют собой изогнутые узкие пластинки, состоящие из: Кости (длинные губчатые кости с головкой, шейкой и бугорком) – в своей наиболее длинной (задней) части; Хряща – в более короткой (передней) части. Тело ребра имеет внутреннюю (вогнутую) и наружную (выпуклую) поверхности, ограниченные закругленным и острым краями. Сосуды и нервы располагаются в борозде, проходящей по внутренней поверхности нижнего края. У человека по двенадцать ребер на каждой стороне, которые соединены с телами грудных позвонков своими задними концами. Ребра по способу крепления разделяют на три группы: Семь верхних ребер (истинные ребра) передними концами соединяются непосредственно с грудиной; Три следующих, ложных ребра, соединены своими хрящами с хрящом предыдущего ребра; Два нижних ребра (колеблющиеся ребра) передними концами лежат свободно. С грудиной и позвонками ребра соединяются при помощи всех видов соединений: Синартрозами (синдесмозы и синхондрозы); Симфизами; Диартрозами. Грудная клетка выстлана изнутри соединительнотканной оболочкой, сразу под которой расположена состоящая из двух гладких листков плевра. Свободно скользить между листками при дыхании позволяет тонкий слой смазки. Функция ребер К основным функциям ребер относятся: Защитная функция. Ребра, образуя грудную клетку, закрывают сердце, легкие и крупные сосуды от травм и внешних воздействий; Каркасная функция. Грудная клетка, способствующая удержанию органов в грудной полости в нужном положении, не дает сердцу смещаться в стороны и спадаться легким.

Несколько важных для нормальной жизнедеятельности всего организма функций выполняет позвоночный столб. Поэтому поддержание его в состоянии работоспособности до конца жизни должно стать целью тех, кто заботится не только о количестве прожитых лет, но и об их качестве.

Функции позвоночника

Позвоночный столб человека - это единая система, состоящая из позвонков, межпозвоночных дисков, связок и суставов, благодаря чему он выполняет важные функции. Первая из них - это удерживание на себе верхней части туловища и головы. Выполняя эту функцию, позвоночник выдерживает колоссальные нагрузки, особенно если его владелец имеет лишний вес или много времени находится в вертикальном положении.

Вторую функцию обеспечивают межпозвоночные диски. Они приводят в движение сам позвоночник и обеспечивают возможность движения всей верхней части человеческого организма.

Еще одна функция позвоночника - защитная. Он надежно покрывает костной тканью спинной мозг, который посредством головного мозга обеспечивает движение конечностей. Качественное выполнение всех перечисленных функций обеспечивается слаженной работой всех составляющих позвоночного столба человека, поэтому знание анатомии позвоночника поможет избежать многих проблем со здоровьем.

Строение позвоночного столба

Позвоночный столб в целом состоит из:

· Позвонков. Они имеют форму полых колец, отверстия которых формируют позвоночный канал, своеобразную защитную зону для спинного мозга. Анатомия всех позвонков сходна, исключение составляют первый и второй позвонки шейного отдела.

· Межпозвоночных дисков. Они являют собой замкнутую полость соединения позвонков, заполненную плотной жидкостью и размещенную между позвонками. На межпозвоночные диски приходится примерно 5-я часть всей длины позвоночного столба. Высота межпозвоночных дисков может отличаться в каждом конкретном случае, а у здорового человека всегда с утра больше, а вечером меньше.

· Простых, сложных и комбинированных суставов. Эти составные части позвоночника обеспечивают разнообразные движения спины и комфортную функциональность всего организма.

· Связок. Они обеспечивают соединение и укрепление суставов, защищают их от ударов.

· Мышц. Они одновременно защищают позвоночник и помогают ему двигаться. Мышцы позвоночного столба отличаются направлением волокон и их соединением.

В целом позвоночник имеет S-образную форму (природные изгибы позвоночника здорового человека обеспечивают амортизацию спины и ее гибкость). Такое строение и функции каждой отдельной его составляющей обеспечивает полноценное функционирование всего организма.

Отделы и их функции

Позвоночник человека состоит из 5 отделов, которые плавно переходят один в другой, связаны между собой, отличаются количеством позвонков и подвижностью.

Шейный отдел позвоночника - это самый верхний отдел позвоночного столба, на который приходится наименьшая степень нагрузки. Но этот отдел является еще и самым подвижным. Он состоит из 7 позвонков, соединенных между собой таким образом, что они обеспечивают движение головы с высокой амплитудой. Это осуществляется благодаря строению двух первых позвонков.

Первый из них (атлант) не связывается со всем позвоночником и имеет форму двух дуг, соединенных боковыми костными утолщениями (латеральными массами), которые посредством мыщелки присоединяют его к затылочному отделу. Второй (аксис) - это зубовидный отросток в переднюю часть позвоночного столба. Такая анатомия шейного отдела и обеспечивает его максимальную подвижность.

Поперечные отростки шейных позвонков скрывают позвоночные артерии. Это сосуды, которые снабжают кровью ствол мозга, мозжечка и затылочных долей больших полушарий, что очень важно для их полноценного функционирования.

Грудной отдел позвоночника изогнут назад, формируя таким образом физиологический кифоз. От грудного отдела позвоночника выходят ребра, поэтому он участвует в защите сердца и легких от внешних повреждений. В отличие от шейного отдела, грудной малоподвижен, ведь расстояние между позвонками в этой части самое небольшое, а межпозвоночные диски самые узкие.

Поясничный отдел позвоночного столба выдерживает большие нагрузки, поэтому он самый массивный и более укрепленный. Его позвонки имеют больший диаметр и длину межпозвоночных дисков. Строение поясницы формирует плавный изгиб вперед, что позволяет равномерно распределять нагрузку на каждый в отдельности позвонок.

Межпозвоночные диски в поясничном отделе изнашиваются быстрее из-за строения организма и влияния внешних факторов (лишний вес, физические нагрузки, ношение тяжестей, длительное пребывание в вертикальном положении).

Крестцовый отдел позвоночника состоит из сросшихся между собой позвонков и имеет клинообразную форму, продолжает поясничный отдел и заканчивается копчиком. Копчиковый отдел завершает позвоночный столб и срастается с крестцовым отделом

Грудная клетка человека – это щит, защищающий от внешних воздействий жизненно важные органы человека – легкие, крупные кровеносные сосуды, сердце. Кроме защиты органов, грудная клетка выполняет еще две жизненно важные функции: дыхательную и двигательную. Строение и функции грудной клетки Грудная клетка человека Грудная клетка является самым большим отделом позвоночника. Она состоит из 12 грудных позвонков, ребер, грудина, мышц и части позвоночного столба. Верхняя часть грудины начинается первым грудным позвонком, от которого отходят первое левое и правое ребро, соединяющиеся рукояткой грудины. Нижняя часть грудной клетки намного шире верхней. Окончанием грудного отдела позвоночника служат 11-е и 12-е ребро, реберная дуга и мечевидный отросток. За счет реберных дуг и мечевидного отростка образуется подгрудинный угол. Анатомия позвоночника грудного отдела и его функции Позвоночный столб грудного отдела выполняет поддерживающие функции, которые осуществляются за счет 12 полуподвижных позвонков. Размер позвонков увеличивается сверху вниз, с учетом нагрузки массы тела человека. Позвонки соединены хрящами и мышцами с 10 парами ребер. У позвонков имеются отростки, расположенные по обеим сторонам. Отростки позвоночника у человека служат для защиты спинного мозга, который расположен в позвоночном канале. Анатомия ребер и их функции Ребра расположены в передней части грудного отдела и представляют собой парные дуги, которые состоят из тела, головки и хряща. Во внутренней полости ребер находится костный мозг. Из 12 ребер грудного отдела 7 верхних пар фиксированы между позвоночником и рукояткой грудины. Остальные 5 позвонков крепятся только на стелах позвонков. Одиннадцатая и двенадцатая пара ребер является колеблющимися, у некоторых людей они отсутствуют Именно ребра выполняют основную защитную функцию внутренних органов грудной клетки. Анатомия мышц грудного отдела и их функции Основными функциями мышц данного отдела является: обеспечение движения рук и плечевого пояса; поддержание ритма дыхания. По анатомическому строению грудные мышцы подразделяются на: Большие - плотные парные мышцы, расположенные на передней стенки грудной клетки. Функция большой мышцы заключается в поднятии и движении рук человека. Малые грудные - плоские мышцы треугольной формы, расположенные под большой мышцей. Основной функцией малых мышц является движение лопатки и ее последующая фиксация при покое. Подключичные – плоские мышцы, расположенные между ребром и ключицей. Основной функцией данной группы мышц является движение ключицы и подъем первого ребра. Передняя зубчатая – плоская мышца, расположенная на боковой поверхности грудины. Основная функция – движение лопатки. Подреберные – плоские мышцы, расположенные на внутренней поверхности 7-12 ребра. Основная функция данной группы мышц заключается в помощи легким человека при выдохе. Диафрагма – подвижная мышца, включающая перегородку из сухожилий, которая расположена между грудиной и брюшной полостью. Основной функцией диафрагмы является произведение вдоха за счет увеличения полости грудной клетки. Типы грудной клетки В зависимости от анатомического строения тела человека, строение грудной клетки имеет 3 типа: Астеническое. При таком типе строения грудина представляет собой узкий, удлиненный плоский конус, на котором хорошо прослеживаются реберные промежутки, ключицы, ключичные ямки. При астеническом строении мышцы спины развиты очень слабо. Нормостеническое. Нормостеническое строение характеризуется конусообразной усеченной формой. Ребра при данном строении клетки расположены под углом, плечи достигают угла в 90% в отношении шеи. Гипергиперстеническое. Данное строение характеризуется цилиндрической формой. Диаметры реберных дуг практически равные. Анатомия позвоночника и ребер представляет собой при данном строении характеризуется маленькими промежутками между ребрами и отростками позвоночника

Кома

Виды комы :

- Уремическая кома - отказывают почки. Стадии:

1. спутанность сознания;

2. нарушение ориентирования;

3. запах кожи мочевиной;

4. отёк мозга;

5. двигательное возбуждение;

6. угнетение дыхания;

7. приближается к смерти.

Печёночная кома возникает при поражении печени, при гепатитах, при отравлении грибами и другими ядами, при циррозе печени. Стадии:

1. спутанность сознания;

2. нарушение ориентирования;

3. запах кожи мочевиной;

4. гнилостный запах изо рта;

5. зуд кожи;

6. отёк мозга;

7. двигательное возбуждение;

8. угнетение дыхания;

9. приближается к смерти.

1. гипергликемическая кома - начинается постепенно:

1. слабость;

2. острая головная боль;

3. сильная жажда;

5. потеря сознания;

6. запах ацетона изо рта;

7. сухость кожи и слизистых;

8. мягкость глазных яблок.

2. гипогликемическая кома

1. общая слабость;

2. звон в ушах;

3. головокружение;

4. дрожание в пальцах рук;

5. холодный пот;

6. расширение зрачков;

7. быстрая утрата сознания;

8. общие судороги.

Кома: общие механизмы развития и клинико-морфологические проявления коматозных состояний, значение для организма

Кома - остро развивающееся тяжёлое патологическое состояние, характеризующееся прогрессирующим угнетением функций ЦНС с утратой сознания, нарушением реакции на внешние раздражители и расстройствами жизненно важных функций организма.

Причины комы :

- экзогенные:

- травматические - повреждение головного мозга;

- термические - после перегрева головного мозга;

- токсические - грибы, алкоголь, наркотики;

- алиментарные - долгое голодание;

- лучевые;

- инфекционные;

- гипоксия;

- эндогенные:

- нарушение мозгового кровообращения;

- анемические - пониженный гемоглобин;

- эндокринные - заболевание гипофиза.

Механизмы развития комы :

1. интоксикация;

2. кислородное и энергетическое голодание;

3. нарушение кислотного и водного баланса

4. Осложнения, которые вызывает кома Другими разновидностями осложнений являются нарушения в регуляторной функции ЦНС. Они могут вызывать рвоту с проникновением этих масс в органы дыхания, острую задержку оттока мочи (вплоть до разрывов мочевого пузыря), и развитием общего перитонита. Кома также характеризуется различной степенью поражения головного мозга. У больных наблюдаются различные нарушения в дыхании (часто - его остановка), отек легких, резкие изменения в уровне артериального давления и даже остановке работы сердца. Такие осложнения могут привести к клинической, а впоследствии биологической смерти больного. Последствия коматозного состояния Не существует прямого ответа на вопрос, как долго продлится кома. Обычно, человек находится в коме не более нескольких недель. Однако бывают случаи, когда больной пребывает в таком состоянии несколько месяцев и даже лет. Рекорд продолжительности пребывания в коматозном состоянии - 37 лет. Нельзя однозначно прогнозировать, чем завершится кома. Одни люди самостоятельно приходят в сознание, когда мозговая функция восстанавливается. Для других - требуется курс серьезных терапевтических мер для выведения из такого состояния. В некоторых случаях, когда мозг переносит особо серьезные травмы, человек выходит из комы, но его мозг способен восстановить лишь самые основные свои функции. После такого состояния пациент сможет лишь самостоятельно дышать, или спать, а также с посторонней помощью принимать еду. Однако, всяческая познавательная часть мозга, при этом - утрачивает свои функции, и не может реагировать на факторы внешней среды. В данном положении иногда называемом «вегетативным» у человека все когнитивные и неврологические функции утрачиваются. Это состояние может длиться годами. Особо сложные случаи нахождения пациентов в коме Развитие технологий позволяет современной медицине сколько угодно долго поддерживать (искусственно) жизненно-важные функции человеческого организма пребывающего в коматозном состоянии. Главный вопрос для врачей состоит в целесообразности таких процедур. Огромную роль в определении возможных перспектив для больного играет изучение предшествующих состояний и конкретных причин, вызвавших кому. Вопрос поддержки функций часто переходит в плоскость морально этических понятий и даже пересекается с эвтаназией. Родственники пациента категорически сопротивляются в отключении аппаратуры, а медики не видят смысла поддержки такого состояния больного. Самым главным аргументов в пользу последнего будет смерть мозга. Такое состояние мозговых тканей имеет особый перечень клинических признаков, позволяющих констатировать данный факт. Именно они дают заключение, что мозг больного мертв.

1. Различают 2 вида регуляции: нервную и гуморальную .

Нервная регуляция чрезвычайно сложна и замечательно продумана. Симпатическая нервная система ускоряет сокращения сердца, увеличивает силу, повышает возбудимость миокарда и усиливает проводимость по нему импульса, а парасимпатическая - урежает, уменьшает, снижает, ослабляет.

Самый первый и элементарный уровень регуляции – внутрисердечный. Отростки нейронов, залегающие в толще сердечной стенки, образуют внутрисердечные сплетения, окончаниями которых «нашпигован» каждый кубический миллиметр ткани. Существуют даже...внутрисердечные рефлексы с собственными чувствительными, вставочными и двигательными нейронами. Именно на этом уровне решаются два важнейших условия нормальной работы сердца. Первое, открытое немцем О. Франком и англичанином Е.Старлингом. получило название «Закона сердца» и заключается в том, что сила сокращения волокон миокарда прямо пропорциональна величине их растяжения. Это значит, что чем больше к сердцу за диастолу притечет крови, тем сильнее оно сократится, чем больший ее объем растягивает сердечные камеры. Тем активнее, напряженнее будет их систола. Второй уровень регуляции – эффект Анрепа – обеспечивает усиление сердечного сокращения в ответ на повышение периферического сопротивления сосудов, иначе говоря, на скачок артериального давления. Т.е. и в том и в другом случае сердце ведет себя адекватно гемодинамической нагрузке. Это первый уровень нервной регуляции. Второй – спинной мозг. Здесь заложены двигательные (эфферентный или центробежные) нейроны, аксонами своими иннервирующие сердце

Третий уровень – продолговатый мозг. Из него берет начало главный парасимпатический нерв – блуждающий с его " минусовыми " влияниями на сердце. Во-вторых, в нем заложен симпатический по природе сосудодвигательный центр. Одна часть которого (прессорная зона) стимулирует симпатическое действие нейронов спинного мозга, а другая (депрессорная) – подавляет его.

Продолговатый мозг курируется четвертым уровнем – ядрами гипоталамуса. На этом этапе осуществляется нечто очень важное: координация сердечной деятельности с другими процессами жизнедеятельности.

Пятым уровнем регуляции является кора больших полушарий, но при ее удалении сбоев в работе сердца не происходит. Вот тебе и наивысшее звено!

Гуморальная регуляция связана с влиянием некоторых веществ, таких как гормоны, электролиты, растворенные газы, гормон стресса адреналин. Такие гормоны как глюкагон, тироксин, глюкокортикоиды, ангиотензин, серотонин, соли кальция вызывают учащение и усиление сердцебиений, а также сужение сосудов. Напротив. Ацетилхолин, ионы калия, недостаток кислорода, закисление внутренней среды приводят к снижению сократимости миокарда, а простагландины, брадикинин, гистамин, АТФ имеют обратный эффект.

Упрощенно схему нервной регуляции функционирования сердца можно представить так: кора больших полушарий - гипоталамические ядра – сосудодвигательный центр и ядра блуждающего нерва в продолговатом мозге – спинной мозг – внутрисердечные сплетения. Благодаря такой системе сердце испытывает безусловнорефлекторныесимпатические и парасимпатические. А также условнорефлекторные влияния. Посредством гормонов, электролитов и т.д. осуществляется гуморальная регуляция сердечной деятельности.

Проводящая система сердца.

Регуляция и координация сократительной функции сердца осуществляются его проводящей системой. Это атипичные мышечные волокна (сердечные проводящие мышечные волокна), состоящие из сердечных проводящих миоцитов, богато иннервированных, с небольшим количеством миофибрилл и обилием саркоплазмы, которые обладают способностью проводить раздражения от нервов сердца к миокарду предсердий и желудочков.

Центрами проводящей системы сердца являются два узла:

1) синусно-предсердный узел

,расположенный в стенке правого предсердия между отверстием верхней полой вены и правым ушком и отдающий ветви к миокарду предсердий

2) предсердно-желудочковый узел

, лежащий в толще нижнего отдела межпредсердной перегородки. Книзу этот узел переходит в предсердно-желудочковый пучок

, который связывает миокард предсердий с миокардом желудочков. В мышечной части межжелудочковой перегородки этот пучок делится на правую и левую ножки, .

Концевые разветвления волокон (волокна Пуркинье) проводящей системы сердца, на которые распадаются эти ножки, заканчиваются в миокарде желудочков.

Схема иннервации сердца может быть представлена следующим образом: источники иннервации сердца - сердечные нервы и ветви, следующие к сердцу; внеорганные сердечные сплетения (поверхностное и глубокое), расположенные возле дуги аорты и легочного ствола; внутриорганное сердечное сплетение, которое находится в стенках сердца и распределяется во всех их слоях.

Сердечные нервы (верхний, средний и нижний шейные, а также грудные) начинаются от шейных и верхних грудных (II-V) узлов правого и левого симпатических стволов. Сердечные ветви берут начало от правого и левого блуждающих нервов.

Поверхностное внеорганное сердечное сплетение лежит на передней поверхности легочного ствола и на вогнутой полуокружности дуги аорты; глубокое внеорганное сердечное сплетение находится позади дуги аорты (впереди бифуркации трахеи). В поверхностное внеорганное сердечное сплетение вступают верхний левый шейный сердечный нерв (из левого верхнего шейного симпатического узла) и верхняя левая сердечная ветвь (из левого блуждающего нерва). Все остальные названные выше сердечные нервы и сердечные ветви входят в глубокое внеорганное сердечное сплетение.

Ветви внеорганных сердечных сплетений переходят в единое внутриорганное сердечное сплетение. Его условно подразделяют на тесно связанные между собой подэпикардиальное, внутримышечное и подэндокардиальное сплетения. В составе внутриорганного сердечного сплетения имеются нервные клетки и их скопления, образующие сердечные узелки, gangliacardiaca. Выделяют шесть подэпикардиальных сердечных сплетений: 1) правое переднее и 2) левое переднее. Они располагаются в толще передней и латеральных стенок правого и левого желудочков по обе стороны артериального конуса; 3) переднее сплетение предсердий - в передней стенке предсердий; 4) правое заднее сплетение спускается с задней стенки правого предсердия на заднюю стенку правого желудочка; 5) левое заднее сплетение с латеральной стенки левого предсердия продолжается вниз на заднюю стенку левого желудочка; 6) заднее сплетение левого предсердия располагается в верхнем отделе задней стенки левого предсердия.

Гипоталамус - это не больших размеров область, находящаяся в промежуточном мозге человека, состоящая из множества групп клеток, регулирующих гомеостаз организма и нейроэндокринную функцию мозга и включающая более 30 ядер. Гипоталамус входит в гипоталамо-гипофизарную систему, куда также входит и гипофиз. Располагается гипоталамус немного ниже таламуса и чуть выше ствола мозга.

Гипоталамус имеет связь через нервные пути почти со всеми отделами центральной нервной системы. В данную связь входят гиппокамп, кора мозга, мозжечок, миндалина, спинной мозг и ствол мозга. Гипоталамус формирует вентральную часть промежуточного мозга.

Гипоталамус связывает нервную систему с эндокринной системой через гипофиз.

Гипоталамус отвечает за многие виды деятельности вегетативной нервной системы, в частности за процессы обмена веществ. Также в гипоталамусе происходит синтезирование и выделение определенныхнейрогормонов, которые действуют на гипофиз, стимулируя или притормаживая его секрецию. Под действием гипоталамуса происходит контроль температуры тела, а также чувства голода, жажды, усталости, регулирование сна.