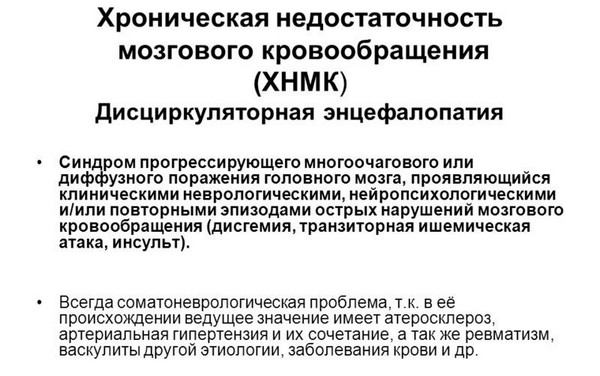

Допустимо ли при диагнозе дисциркуляторная энцефалопатия лечение народными средствами? Заболевание дисциркуляторная энцефалопатия возникает в преклонном возрасте из-за недостаточности мозгового кровоснабжения и не считается самостоятельной патологией. Этот термин возник в России не так давно и не входит в международную классификацию болезней.

Причины дисциркуляторной энцефалопатии

Любой недуг имеет причины, которые способствуют развитию патологии.

Дисциркуляторная энцефалопатия или ДЭ (ДЭП) возникает по ряду причин:- Вегето-сосудистая дистония.

- Артериальная гипертензия.

- Атеросклероз сосудов головы.

- Застойные явления в кровеносных артериях.

- Болезни суставов.

- Высокое содержание холестерина и триглицеридов.

- Лишний вес.

- Наследственность.

- Приём оральных контрацептивов.

На фоне прогрессирующего развития патологий мозга происходят отклонения, которые могут привести к кислородному голоданию, инсульту и расстройству психики.

Течение болезни усугубляется приемом алкоголя, употреблением табачных изделий, жирной и острой пищей, малоподвижным образом жизни.

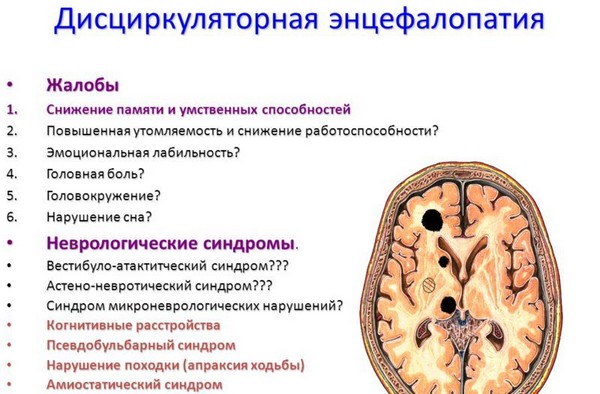

К первым симптомам относятся:- быстрая утомляемость;

- чувство полного бессилия, слабость;

- частая раздражительность;

- больному трудно сконцентрировать внимание и долго заниматься одним делом;

- частые депрессии;

- невосприимчивость резких звуков и запахов.

- периодические головные боли;

- головокружение;

- нервное напряжение становится постоянным;

- возникает бессонница;

- постоянные приступы тошноты;

- в ушах временами появляется шум;

- возникает забывчивость;

- отсутствует мотивация.

Симптоматика данного недуга не столь ярко выражена, по сравнению с другими патологиями и первые симптомы легко не заметить, но их может определить лечащий врач.

Как диагностировать болезнь

Если вас стали беспокоить вышеперечисленные симптомы, то рекомендовано пройти клиническое исследование головного мозга. Эту патологию поможет выявить КТ головы.

ДЭ протекает в 3 этапа:- В начале болезни пациент не придает значения ряду симптомов, относя их к физической и психологической нагрузке. У человека начинает снижаться работоспособность, нервная система неустойчива к внешним раздражителям, наблюдается подавленность, больной быстро устает. Периодические головные боли, головокружения и забывчивость проходят после ночного сна. Опытный врач может распознать заболевание в начале его развития, обратив внимание на асимметрию лица, разницу рефлексов в симметричных участках туловища.

- На 2-ом этапе болезни симптомы сохраняются, но становятся более выраженными. Возникает частичная потеря памяти и может наблюдаться незначительное нарушение координации движения. Присутствуют симптомы ишемического нарушения головного мозга. На глазном дне наблюдается сужение просвета артерий или вены немного расширены.

- Если лечение дисциркуляторной энцефалопатии не проводится, то болезнь переходит на третью стадию, при которой начинают развиваться психологические отклонения.

- неврологические расстройства;

- регулярная головная боль;

- нарушение памяти;

- потеря профессиональных навыков;

- эпилептиформные припадки;

- страдает координация движений.

Развитие ДЭ может привезти к инвалидности, возникающей вследствие сопутствующих энцефалопатии заболеваниям. Может развиться стойкая нетрудоспособность, пациенту не рекомендованы нервно-психические и физические нагрузки.

На начальном этапе развития ДЭ в головном мозге можно увидеть первичные признаки атрофических процессов. Для второй стадии характерны мелкие очаги кистозно-клиозных изменений, при этом борозды головного мозга и желудочки расширены. Для третьей стадии характерна атрофия разных отделов мозга.

Средства наших бабушек

Лечение народными средствами при дисциркуляторной энцефалопатии может значительно облегчить состояние больного.

Эффективность некоторых лекарственных растений намного превышает эффект медикаментозных препаратов:- Шалфей. Его эфирное масло обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Начальная дозировка средства составляет 20 капель, ее постепенно увеличивают и доводят до 60 капель. Продолжительность лечения составляет 3 месяца. Затем рекомендован перерыв на 90 дней. Если принимать эфирное масло шалфея ежедневно, то можно значительно улучшить свои умственные способности.

- Гинкго билоба. Растение эффективно на раннем этапе развития ДЭ. Существует много дорогостоящих препаратов, изготовленных на базе этого растения. Для приготовления настоя и отваров следует приобрести листья гинкго билоба. Высушенные листья растения необходимо трижды в день заваривать и пить вместо чая. Для этого нужно чайную ложку листьев заварить 250 мл кипятка и настаивать 30 минут. Напиток следует пить 6 месяцев, затем на полгода нужно сделать перерыв.

- Куркума. Мы привыкли считать эту специю только добавкой для придания пище специфического аромата. А вот о ее лечебных свойствах не знает никто. Оказывается, куркума способна нормализовать питание сосудов головного мозга, а также может удалять из головного мозга отложения бета-амилоидов. Следует насыпать одну чайную ложку этой специи в стакан, затем добавить теплое молоко и немного меда. Этот напиток следует пить каждое утро, в качестве комплексной терапии для лечения ДЭ.

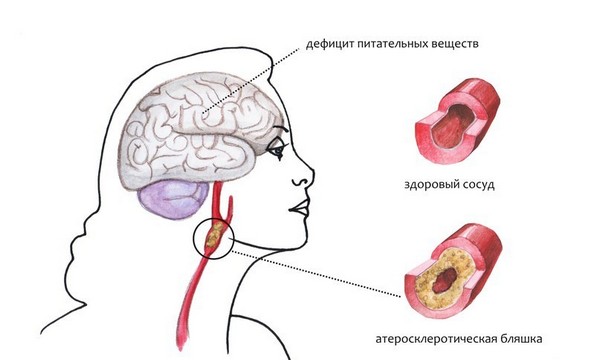

- Если у вас диагностировали энцефалопатию, то стоит знать, что при этом патологическом состоянии происходят изменения в сосудах и капиллярах головного мозга, а кровоток постепенно снижается, провоцируя слабость, постоянные головные боли и головокружения. Облегчить состояние больного может боярышник. Эти ягоды можно есть свежими, или готовить настой. Для его приготовления нужно взять две столовые ложки сухих плодов боярышника, залить пол литром кипятка и оставить на ночь. Утром настой можно пить. Рекомендованная дозировка – 100 мл за 20 минут до приема пищи, от 3 до 4 раз в день.

- Цветы клевера помогут при шуме в голове. Следует 2 ст. ложки растения засыпать в термос и добавить 300 мл кипящей воды. Дать отстояться несколько суток. Полученный отвар нужно разделить на 3 приема и пить за 30 минут перед принятием пищи.

- Не стоит забывать о диете. При энцефалопатии важно в достаточном количестве есть овощи и фрукты. Особая роль отводится зеленому луку и чесноку. Эффективен настой из лука. Для этого следует отжать 1 ст. ложку сока лука и перемешать его с 2 столовыми ложками мёда. Полученную смесь принимают перед едой, разделив на 3 приема.

Даже с таким страшным диагнозом можно жить и радоваться каждому дню. Не нужно забывать, что народные средства, не являются гарантией полного выздоровления больного, поэтому прием лекарственных препаратов не стоит игнорировать.

Это постепенно прогрессирующее органическое изменение мозговой ткани вследствие хронической мозговой сосудистой недостаточности. Дисциркуляторная энцефалопатия обусловлена различными сосудистыми заболеваниями - гипертонической болезнью, атеросклерозом, ревматизмом и др.

Симптомы развития дисциркуляторной энцефалопатии

Для начального периода заболевания характерен псевдоневрастенический синдром:

эмоциональная неустойчивость,

раздражительность,

ухудшение памяти,

головная боль,

головокружение,

расстройство сна,

шум в ушах и другие симптомы болезни неврастенического характера.

Часто имеют место повышенная сосудистая реактивность, неустойчивость артериального давления, особенно при гипертонической болезни, для которой характерны в этой стадии переходящие повышения артериального давления.

Признаков органического поражения нервной системы при дисциркуляторной энцефалопатии обычно не выявляют. На глазном дне отмечают сужение артерий сетчатки. Работоспособность больных в этой стадии заболевания сохраняется. Лечебно-профилактические мероприятия могут способствовать стойкой компенсации.

При неблагоприятном течении заболевания, особенно при воздействии различных экзогенных факторов, клинические признаки дисциркуляторной энцефалопатии становятся более тяжелыми. Повышенная утомляемость, головная боль, головокружение, нарушения сна носят упорный характер; нередко возникают обморочные состояния. Усиливается эмоциональная неустойчивость.

Диагностика дисциркуляторного типа энцефалопатии

При неврологическом обследовании обнаруживаются негрубые органические симптомы: асимметрия черепной иннервации, сухожильных рефлексов, мышечного тонуса, нечеткие пирамидные знаки и др. Отмечается вегетативно-сосудистая лабильность, нередко возникают церебральные сосудистые кризы, после которых усиливается органическая симптоматика ("следы"). Часто изменяется психика - появляются

- неуверенность в себе,

- склонность к ипохондрическому состоянию,

- фобия,

- взрывчатость,

- эгоцентризм,

- слабодушие,

- усугубляются расстройства памяти,

- особенно на текущие события.

Изменения на глазном дне становятся более значительными и носят характер атеросклеротического или гипертонического ангиосклероза. Трудоспособность снижается.

При резко выраженной дисциркуляторной энцефалопатии в связи с нарастанием морфологических изменений мозговой ткани клиническая картина становится более тяжелой. Прогрессирует снижение памяти и внимания, сужается круг интересов и постепенно развивается деменция. Течение заболевания усугубляется повторными церебральными кризами и инсультами. В неврологическом статусе в этот период отмечаются отчетливые органические симптомы дисциркуляторной энцефалопатии:

недостаточность черепной иннервации,

признаки пирамидной недостаточности,

иногда речевые расстройства,

парезы, нарушения чувствительности и тазовые расстройства.

Часто наблюдается псевдобульбарный синдром - дисфония, дизартрия и дисфагия, сочетающиеся с симптомами орального автоматизма, повышением глоточного и нижнечелюстного рефлекса, насильственным плачем и смехом. Псевдобульбарный синдром обусловливается множественными мелкоочаговыми изменениями в белом веществе обоих полушарий мозга или мозгового ствола, разрушающими супрануклеарные волокна обеих сторон.

При поражении подкорковых узлов возникают различные экстрапирамидные симптомы, которые могут достигнуть степени паркинсонизма. Для паркинсонизма, развивающегося иногда при дисциркуляторной энцефалопатии, характерны признаки поражения и других систем, в частности пирамидных. На глазном дне в этой стадии отмечают грубые изменения: при атеросклерозе - склероз сосудов сетчатки, иногда симптомы медной и серебряной проволоки; при гипертонической болезни - гипертонический ангиосклероз и ретинопатия с феноменом артериовенозного перекреста (симптом салюса I-II-III), феноменом Гвиста, иногда геморрагии.

Основные синдромы болезни:

- энцефалопатический,

- дисциркуляторный 6666 и метаболических нарушений.

Особенности лечения дисциркуляторной энцефалопатии

Лечение направлено на коррекцию нарушений общей гемодинамики и микроциркуляции. Применяют гипотензивные (Пенталгин, Гексоний, Анаприлин, Обзидан и др.), сосудорасширяющие препараты (Эуфиллин, Папаверин, Стугерон, Кавинтон, Сермион, Редергин, Теоникол, Кордафен, Коринфар, Пентоксифиллин), антикоагулянты (Аспирин, Курантил, Доксиум), ноотропы (Пирацетам, Пиритинол, Аминалон, Гаммалон, Фенибут), антиоксиданты (витамин Е, Аевит, витамин С, Пиридоксин, Оксибутират натрия, Фолиевая кислота) и коррекция функций центральной и вегетативной нервной системы транквилизаторами (Седуксен, Фенозепам) и вегетокорректорами (Беллоид, Беллатаминал, Белласпон).

При лечении дисциркуляторной энцефалопатии проводят коррекцию метаболических нарушений путем нормализации обменных нарушений, снижения энергетических потребностей мозга и повышения его устойчивости к гипоксии.

Физиотерапия при дисциркуляторной энцефалопатии

Физические методы лечения применяют для улучшения кровоснабжения головного мозга (сосудорасширяющие и спазмолитические методы), стимуляции биоэлектрической активности мозга (тонизирующие методы) и активации его трофики (трофостимулирующие методы) и метаболизма (энзимостимулирующие методы), снижения гиперкоагуляции (гипокоагулирующие методы лечения дисциркуляторной энцефалопатии). Эти задачи помогают реализовать следующие методы физиотерапии:

Сосудорасширяющие методы лечения: трансцеребральная электротерапия, лекарственный электрофорез вазодилататоров и стимуляторов мозгового кровообращения, ароматические ванны.

Тонизирующие методы: лечебный массаж, контрастные ванны, душ1и, жемчужные ванны, талассотерапия.

Трофостимулирующие методы: диадинамотерапия, амплипульстерапия, электростимуляция, местная дарсонвализация.

Энзимостимулирующие методы: инфракрасная лазеротерапия, трансцеребральная УВЧ-терапия, лекарственный электрофорез стимуляторов метаболизма, воздушные ванны.

Гипокоагулирующий метод: низкочастотная магнитотерапия.

Сосудорасширяющие методы терапии дисциркуляторной энцефалопатии

Данные методы лечения улучшают системную и церебральную ангиогемодинамику в результате рефлекторного (чрезэндоназального и чрезорбитального) влияния на подкорковые и стволовые структуры центральной нервной системы, в частности на сосудодвигательный центр, ретикулярную формацию и структуры лимбической системы. В результате снижается повышенный тонус краниальных и экстракраниальных артерий, повышается тонус вен, уменьшается ангиодистония; улучшается венозный отток, что приводит к нормализации ликворо-динамюси.

Трансцеребральная электротерапия. Применяют глазозатылочную и интраназальную методики. Сила тока до 2 мА, время 10-15 мин, ежедневно или через день; курс лечения дисциркуляторной энцефалопатии 10-15 процедур; повторный курс через 2-3 мес.

Лекарственный электрофорез. Применяют вазодилататоры: 0,5-1 % раствор Дибазола, 2 % раствор Папаверина, Но-шпы, Троксевазина, Эуфиллина, Трентала по трансцеребральной методике или по методике Щербака. Форетируемые препараты вызывают продолжительное расширение сосудов головного мозга и улучшают метаболизм тканей головного мозга. Используют силу тока от 6 до 16 мА, продолжительность от 6 до 16 мин; курс лечения 12 процедур.

Ароматические ванны. Вдыхание летучих соединений вызывает раздражение обонятельных рецепторов. Сосудистые рефлексы усиливаются термическим фактором. Используют ванны с настоем хвои, пихты, эвкалипта, кориандра, мяты (50,0 г экстракта на 200 мл воды), температура 36-37 °С, по 10-15 мин, через день; курс лечения дисциркуляторной энцефалопатии 10-15 ванн.

Тонизирующие методы лечения дисциркуляторного типа энцефалопатии

Контрастные ванны. Холодная вода усиливает физическую теплопродукцию и гидролиз макроэргических соединений в печени и скелетных мышцах. Контрастные ванны усиливают углеводный, липидный и водно-минеральный обмены в организме, что приводит к значительному снижению массы тела (по 200-400 г в день). Активация термогенеза усиливает мышечный тонус, снижает повышенное артериальное давление, увеличивает сократимость миокарда и улучшает его проводимость, а также повышает психоэмоциональную устойчивость больного. Оказывают лечебное воздействие на больного, погруженного в водную среду с температурой от 15 до 40 °С, общая продолжительность 10-12 мин, ежедневно; курс 10-12 ванн.

Циркулярный душ вызывает деформацию различных участков кожи с последующим раздражением заложенных здесь многочисленных механорецепторов и термочувствительных структур. Восходящие потоки афферентной импульсации активируют центры вегетативной нервной системы, подкорковые структуры и повышают тонус нервной системы и возбудимость коры головного мозга. Холодные и горячие души стимулируют гипоталамо-гипофизарную систему и трофические процессы во внутренних органах, активируют корковые процессы. Напротив, теплые и прохладные души тормозят электрическую активность в коре. Температуру воды постепенно понижают с 36-34 °С (при первых процедурах) до 25 °С (к концу курса лечения), а давление повышают от 100 до 1 5 0 кПа. Курс лечения дисциркуляторной энцефалопатии ежедневно или через день проводимых душей составляет 15-20 процедур. Повторное использование душей допускается через 1 мес.

Жемчужные ванны. Бурлящие пузырьки воздуха возбуждают механорецепторы кожи, восходящие афферентные потоки с которых активируют подкорковые центры вегетативной нервной системы и усиливают процессы возбуждения в коре головного мозга. За счет повышения тонуса симпатической нервной системы увеличиваются ЧСС, ОЦК и ЧД. В последующем происходит расширение сосудов микроциркуляторного русла и возникает гиперемия поверхностных тканей. Концентрация воздуха в газовых ваннах при температуре 35-36 °С достигает 50 мг/л. Продолжительность газовых ванн составляет 10-15 мин. Процедуры проводят с перерывом на 3-й день; курс лечения дисциркуляторной энцефалопатии 10-20 ванн.

Энзимостимулирующие методы физиотерапии дисциркуляторной энцефалопатии

Лекарственный электрофорез. Применяют стимуляторы метаболизма: 5 % раствор Пирацетама, 2 - 5 % растворы Фенибута, 5 % раствор Оксибутирата натрия, 2 % раствор витамина Е. Электрофорез этих веществ оказывает положительное влияние на обменные процессы в нервных клетках головного мозга, усиливает процессы метаболизма, увеличивает количество АТФ, активирует биосинтез рибонуклеиновой кислоты и фосфолипидов, стимулирует гликолитические процессы и утилизацию глюкозы, повышает устойчивость нервной ткани к гипоксии. Проводят по сегментарно-рефлекторным методикам:

- глазозатылочной,

- эндоназальной,

- воротниковой.

Сила тока до 2-3 мА, по 15-20 мин, ежедневно; курс лечения 10- 15 процедур.

Воздушные ванны являются термическими раздражителями, приводящими к выраженной стимуляции подкорковых структур головного мозга. В результате проведения воздушных ванн происходят усиленная оксигенизация тканей и стимуляция симпатико-адреналовой системы, что приводит к активации клеточного дыхания, различных видов обмена (белкового, жирового, минерального), а также выделение катехолами-нов, кортикостероидов и тиреоидных гормонов, что в свою очередь усиливает метаболизм в тканях. Процедуры проводят при различных значениях эквивалентно-эффективной температуры (ЭЭТ), что определяется по специальным схемам.

Воздушные ванны проводят по режиму слабой холодовой нагрузки (1-й режим) ; курс лечения дисциркуляторной энцефалопатии 15-25 процедур.

Противопоказания для воздушных ванн:

хронические неспецифические заболевания органов дыхания и ЛОР-органов,

острые заболевания внутренних органов,

выраженный церебральный атеросклероз с психическими нарушениями,

гипертоническая болезнь III стадии,

старческая деменция,

болезнь Альцгеймера.

Санаторно-курортный метод терапии дисциркуляторной энцефалопатии

Больных с симптомами дисциркуляторной энцефалопатии без нарушений мозгового кровообращения и выраженных психопатологических расстройств (в том числе в сочетании с гипертонической болезнью I-II стадии) направляют на климатолечебные и бальнеолечеб-ные курорты с сероводородными водами (Сочи, Пятигорск), радоновыми (Молоковка, Пятигорск), климатоле-чебные (Зеленогорск, Приозерск, Светлогорск, Солнечногорск).

Противопоказаниями к санаторно-курортному лечению являются болезни нервной системы в остром периоде заболевания, а также сопровождающиеся резкими нарушениями в двигательной сфере (параличи, препятствующие самостоятельному передвижению) и расстройствами функции тазовых органов.

Улучшение состояния больных констатируют по улучшению общего состояния, прекращению приступов головной боли, пароксизмов головокружения и явлений дискоординации движений, нормализации или адекватности эмоциональных реакций, восстановлению или положительной динамике мозгового кровообращения по данным РЭГ и УЗДГ, стабилизации нормальных показателей артериального давления, содержания холестерина и триглицеридов в крови.

Устойчивое улучшение - по наличию головных болей умеренной или слабой интенсивности не чаще одного раза в месяц, продолжительностью не более 1 - 2 сут, головокружениям, нарушениям сна не чаще одного раза в месяц и отсутствии дней нетрудоспособности по данному заболеванию.

Ухудшение состояния характеризуется:

обострением течения основных сосудистых заболеваний (вегетососудистая дистония, гипертоническая болезнь, атеросклероз),

увеличением частоты и интенсивности головных болей, головокружений, явлений дискоординации, нарушений сна, эмоциональной лабильности,

развитием острого нарушения мозгового кровообращения,

отрицательной динамикой мозгового кровообращения по данным РЭГ и УЗДГ,

увеличением содержания холестерина и триглицеридов крови.

Физиопрофилактика болезни направлена на улучшение гемодинамики и микроциркуляции (сосудорасширяющие методы), коррекцию метаболических и трофических нарушений (катаболические и трофостимулирующие методы), восстановление функций центральной и периферической нервной системы и иммунокоррекции (иммуностимулирующие методы лечения).

Причины энцефалопатии

По происхождению выделяют

- атеросклеретическую,

- гипертоническую и

- другие формы энцефалопатии.

Болезнь, возникающая при различных заболеваниях, имеет много общего как в характере клинических проявлений, так и в течении, однако некоторые ее особенности зависят все же от этиологического фактора.

К причинам болезни относятся:

артериальная гипер- и гипотензия,

аритмии (пароксизмальная, мерцательная, слабость синусового узла),

хроническая недостаточность кровообращения и дыхания,

нарушения реологических свойств крови (гиперкоагуляция),

жирового и углеводного обмена веществ,

выраженный остеохондроз шейного отдела позвоночника как причина энцефалопатии,

аномалии развития шейных позвонков,

функциональные расстройства вегетативной нервной системы.

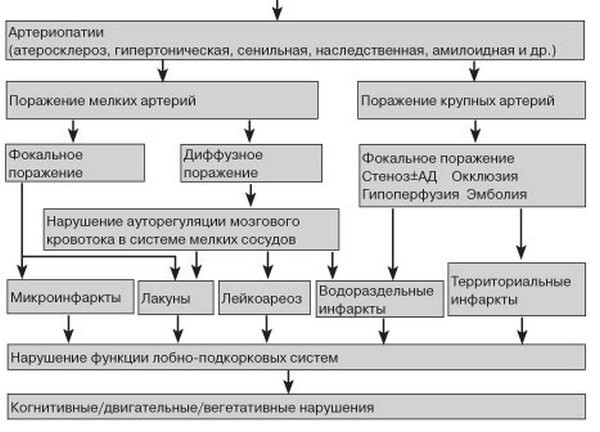

Данные факторы приводят к нарушению церебральной гемодинамики (к хронической недостаточности церебрального кровообращения, гипоксии и метаболическим нарушениям в нервной ткани, а при длительном их наличии - к деструктивным процессам и гибели нервных клеток, что в свою очередь приводит к более глубоким функциональным нарушениям корковых процессов и вегетативной нервной системы).

Дисциркуляторная энцефалопатия – это заболевание встречается не так часто, но вот бед оно может нанести много. Что это за недуг, с чем он связан? Ведь если знать причины и симптомы заболевания, то можно вовремя начать лечение. От этой оперативности зависит и сам результат. Поэтому у многих пациентов и возникает вопрос, что это такое дисциркуляторная энцефалопатия. Именно о данном заболевании и пойдет речь в статье.

Что это за болезнь?

Дисциркуляторная энцефалопатия встречается не так часто. По статистике, данным недугом страдают не более пяти процентов населения. Но от этого самим больным не становится легче.

ДЭП, а именно так сокращенно называют такой недуг, может довольно легко из здорового человека сделать инвалида. Поэтому знание симптомов и способов лечения сосудистой энцефалопатии ни для кого не будет лишним.

Что из себя представляет такая болезнь? Каковы процессы, приводящие к ее возникновению?

Здесь врачи определяют следующую последовательность:

- Вследствие некоторых патологий нарушается кровоснабжение головного мозга. Причин этому довольно много, о них речь пойдет немного позже.

- Из-за недостаточного поступления крови в некоторых участках головного мозга начинается кислородное голодание.

- По причине этого клетки начинают отмирать. В результате и появляется начальная дисциркуляторная энцефалопатия.

- Далее функции поврежденных участков начинают выполнять другие клетки головного мозга. Постепенно из-за интенсивной работы и у них начинается кислородное голодание. Затем все новые и новые участки головного мозга начинают отмирать.

У таких процессов есть своя закономерность. Головной мозг снабжается кровью по двум основным артериям. Они постепенно уменьшаются в размерах и разветвляются, образуя своеобразные бассейны (по аналогии с речной системой). Самые мелкие части такой системы, а именно капилляры, и страдают больше всего при нарушении кровоснабжения. Они начинают хуже питать кислородом клетки. Отсюда и закономерность: участки, которые расположены на периферии кровеносных бассейнов, страдают раньше всех. От них и начинается заболевание «сосудистая энцефалопатия».

Причины

Практически любое заболевание не возникает просто так. У каждого недуга есть свои причины. То же самое относится и к дисциркуляторной энцефалопатии головного мозга. Какие причины именно этого недуга? Что на это отвечают врачи?

Здесь специалисты отмечают следующие основные предпосылки, которые вызывают такое заболевание, как «энцефалопатия дисциркуляторная»:

- изменения кровообращения в головном мозге могут быть следствием атеросклероза. При данном заболевании в сосудах образуются бляшки из холестерина. В результате уменьшается их просвет, что и приводит к ухудшению снабжения головного мозга кровью, насыщенной кислородом, как результат – к сосудистой энцефалопатии. Это наиболее часто встречающая причина;

- повышенное артериальное давление тоже может вызвать дисциркуляторную энцефалопатию. При данном недуге кровеносные сосуды могут лопаться или их стенки становятся как сито. В результате в головной мозг попадают вещества, которые могут ему навредить;

- причины могут быть связаны и с низким давлением. При гипотонии кровь не может пробиться в тонкие капилляры;

- еще причина, которая вызывает подобные изменения, – это повышенная вязкость крови. В результате она плохо проникает в узкие капилляры;

- дисциркуляторная энцефалопатия головного мозга может быть вызвана остеохондрозом позвоночника. Это заболевание вызывает сдавливание кровеносных сосудов. Это происходит из-за костных отростков или спазмированных мышц;

- ряд заболеваний желез внутренней секреции. Гормоны влияют практически на все процессы, происходящие в организме. Если произошел сбой, то просвет сосудов в головном мозге может сузиться. Такие изменения часто встречаются у женщин во время климакса.

Кроме всего перечисленного, причины сосудистой энцефалопатии могут быть связаны и с другими болезнями или даже с образом жизни человека. Например, при некоторых травмах образуются гематомы, которые могут пережимать кровеносные сосуды. Также на эффективность пропуска капилляров влияет курение. Если пациент подвержен этой вредной привычке, то его кровеносная система работает плохо.

Симптомы

Чтобы начать лечение нужно сначала провести диагностику и выявить само заболевание. Именно поэтому нужно знать симптомы недуга. Какое проявление дисциркуляторной энцефалопатии? По каким признакам можно понять, что происходят изменения сосудов головного мозга?

К таковым врачи относят следующее:

- В первую очередь – это головная боль. Пациент чувствует неприятные ощущения, как будто голову распирает. Нередко возникает боль в глазах, а также тошнота и рвота.

- Признаки дисциркуляторной энцефалопатии – это и ухудшение нервного состояния больного. Если поврежден определенный участок головного мозга, то пациент подвержен быстрому утомлению, нарушению сна, перепадам настроения, раздражительности. Кроме того, человек часто ощущает шум в ушах.

- Головной мозг отвечает за многие процессы, связанные с разумом. Если он начинает повреждаться, то и сознательные действия ухудшаются. Проявление дисциркуляторной энцефалопатии – это плохая память, невозможность сосредоточится, трудности с составлением плана действий и так далее.

- Если изменения уже серьезные, то пациенту может казаться, что его тело не слушается. Это происходит из-за того, что сигналы от головного мозга до мышц доходят в искаженном виде. Конечности и другие части тела просто не понимают поступивших команд.

- Наблюдаются нарушения в работе вестибулярного аппарата. Пациент может ходить, пошатываясь, чувствовать шум в ушах, частые головокружения и нарушения координации.

- При дисциркуляторной энцефалопатии симптомами при существенном поражении головного мозга может выступить и частичная потеря слуха, зрения и обоняния.

Но стоит отметить, что симптомы и лечение данной болезни индивидуальны в каждом случае. Проявление недуга сильно зависит от стадии дисциркуляторной энцефалопатии. Чем болезнь более «развита», тем тяжелее ее симптомы и труднее лечение. Отсюда можно сделать вывод, что раннее диагностирование очень важно. При появлениях, даже незначительных, симптомов нужно обязательно обратиться в медицинское учреждение для проведения обследования. Только так пациент может избежать инвалидности.

Стадии

Практически любая болезнь развивается постепенно. То же самое относится и к дисциркуляторной энцефалопатии. Недуг развивается постепенно, «захватывая» все новые и новые участки головного мозга. Отсюда и ухудшение состояния больного и возникновения все новых и более болезненных симптомов.

Всего врачи разделяют три стадии развития болезни:

Всего врачи разделяют три стадии развития болезни:

- дисциркуляторная энцефалопатия степени 1. На такой стадии болезни ее легко перепутать с другими недугами. Симптомы в этом случае похожи на интоксикацию или черепно-мозговую травму. В таком состоянии пациент чувствует головные боли параллельно с шумом в ушах, пониженную активность, связанную с нарушением памяти и сна. Дисциркуляторная энцефалопатия стадии первой хорошо поддается лечению. Развитие болезни можно остановить и добиться ремиссии на долгие годы.

- дисциркуляторная энцефалопатия степени 2 – это уже более опасное для здоровья состояние. Больной способен обслуживать себя самостоятельно, но в большинстве случаев ему ставят инвалидность. Лечение дисциркуляторной энцефалопатии второй степени уже довольно затруднительно. В таком состоянии у пациента начинается социальная дезадаптация. Он все чаще ощущает состояние тревожности. При второй стадии развития заболевания проявляются такие симптомы, как депрессии, раздражительность, значительное снижение памяти, нарушение внимания и возможности контролировать свои действия.

- дисциркуляторная энцефалопатия степени 3 – это самая опасная стадия развития заболевания. Пациент практически полностью зависит от окружающих. Проявляется слабоумие и неспособность получать новые навыки. При третьей стадии недуга у больного наблюдаются такие симптомы, как нарушения ходьбы и движения, недержание мочи, расторможенность и так далее.

Дисциркуляторная энцефалопатия, её классификация на три степени, достаточно индивидуальна и относительна. Во многом развитие болезни зависит от состояния организма пациента и своевременности лечения. Сам недуг может развиваться с разной скоростью. В некоторых случаях переход от одной стадии к следующей происходит за пять лет. При быстром течении болезни этот период сокращается до двух и менее лет.

Диагностика

Венозная или сосудистая энцефалопатия головного мозга – это опасное заболевание. Оно может превратить здорового человека в инвалида всего за 3-5 лет. К тому же этот недуг практически не поддается лечению, особенно на поздних стадиях развития.

Именно поэтому раннее диагностирование очень важно. Если выявить болезнь в начале ее пути, то есть шанс прожить долго и не быть обузой для родных и близких.

Именно поэтому раннее диагностирование очень важно. Если выявить болезнь в начале ее пути, то есть шанс прожить долго и не быть обузой для родных и близких.

В комплекс диагностических мероприятий по выявлению дисциркуляторной энцефалопатии включаются следующие:

- Наблюдение за пациентом. Проводится опрос больного и его близких (при подозрении на более поздние стадии развития недуга). Определяются нарушения неврологического характера, их прогрессия и другие симптомы болезни.

- Обследование пациента врачом-невропатологом. Специалист проводит осмотр больного и определяет степень повреждения основных рефлексов.

- Психическое исследование. Здесь специалисты определяют степень нарушения функций анализа и синтеза.

- Анализ крови. Здесь врачам интересен уровень ее вязкости. Дело в том, что, чем гуще кровь, тем больше образуются тромбы. А это в свою очередь ухудшает кровоснабжение головного мозга.

- Различные исследования при помощи современного оборудования.

Проводимые диагностические мероприятия достаточно сложны и многоэтапны, но без их комплексного проведения правильно определить болезнь трудно. Поэтому пациенту, если он желает поправиться, необходимо запастись терпением.

Использование современной диагностики

Лечащий врач при визуальном осмотре и опросе пациента может выявить симптомы заболевания. Но очень часто они, кроме дисциркуляторной энцефалопатии, могут соответствовать и другим болезням. Чтобы избежать диагностической ошибки, все предположения специалиста необходимо дополнительно проверить при помощи специального оборудования.

Для этого врачи могут воспользоваться одним из следующих методов:

Для этого врачи могут воспользоваться одним из следующих методов:

- Реоэнцефалография, или РЭГ. Это современное исследование позволяет получить информацию о тонусе и наполненности кровеносных сосудов головного мозга. Обследование проводится с помощью специальной приставки и является безболезненным. В результате врач получает распечатку, содержащую графики. С ее помощью врач и определяет степень поражения мозгового вещества;

- компьютерная томография. Это дорогостоящая и не во всех лечебных учреждениях применяемая методика. В процессе исследования врач может определить степень поражения головного мозга, а значит, и узнать, на какой стадии развития находится дисциркуляторная энцефалопатия;

- ультразвуковая доплерография сосудов головного мозга – еще одна современная диагностическая процедура. С ее помощью можно увидеть тромбы в сосудах, рассмотреть поврежденные участки и узнать об общем состоянии кровоснабжения.

В зависимости от наличия того или иного оборудования врач определяет, какое исследование провести дополнительно. Только при помощи одного из перечисленных обследований можно с точностью определить степень поражения головного мозга и стадию развития болезни.

Лечение

Что такое дисциркуляторная энцефалопатия и как определить ее наличие, было рассказано чуть выше. Но больных больше интересует, как лечить данное заболевание. Какие современные методики борьбы с данным недугом существуют? Стоит сразу отметить, что дисциркуляторная энцефалопатия имеет лечение довольно сложное и длительное.

Сам процесс борьбы с заболеванием комплексный и может включать сразу несколько методик, а именно:

Сам процесс борьбы с заболеванием комплексный и может включать сразу несколько методик, а именно:

- В первую очередь необходимо снизить давление, а точнее, победить сосудистую гипертензию. Делать это необходимо плавно. Для этого используются различные препараты антигипертензивного действия. Их выбор должен полностью зависеть от врача. Не стоит пренебрегать его рекомендациями. Стоит помнить, что давление нельзя «сбивать» резко, это может привести к серьезным и опасным для организма последствиям.

- В лечении применяется и гиполипидемическая терапия. Её главная цель – это борьба с атеросклерозом. Такая терапия очень полезна на первой и второй стадии развития болезни. Именно в этом случае чаще всего удается победить недуг или хотя бы добиться ремиссии.

- Нейропротекторная терапия, в этом случае используются препараты, которые воздействуют на нейроны. Такая методика позволяет улучшить работу головного мозга, а также остановить разрушающиеся процессы на его отдельных участках.

- Если медикаментозное лечение не помогает, то прибегают к хирургическому вмешательству. Сегодня для борьбы с болезнью часто используют стентирование. Это операция, не требующая общего наркоза, но позволяющая удалить бляшки из сонной артерии, что помогает нормализовать кровоснабжение головного мозга.

Пациентам с поставленным диагнозом «дисциркуляторная энцефалопатия» необходимо постоянно находиться на учете в лечебном учреждении. Даже если болезнь побеждена на первом этапе своего развития, нужно периодически проходить обследование. Недуг очень опасен и чаще всего приводит к инвалидности. Поэтому ни о каком самолечении речи быть не может. Только точное соблюдение всех рекомендаций врача поможет продлить полноценную жизнь больному.

А какой прогноз для заболевших дисциркуляторной энцефалопатии? Тут многое зависит от скорости протекания всех процессов и стадии, на которой был диагностирован недуг. Если болезнь обнаружена на первой стадии и она развивается по «медленному сценарию», то шансы на полное избавление очень велики. Совершенно другое дело, если недуг находится уже на третьей степени своего развития. В этом случае пациент становится неспособным к самообслуживанию и вернуть его в нормальное состояние практически невозможно.

Дисциркуляторная энцефалопатия – это медленно прогрессирующее заболевание, вызванное патологией сосудов головного мозга, при котором в коре и подкорковых структурах развиваются структурные очаговые изменения.

Болезнь характеризуется усугубляющимся нарушением когнитивных и психических функций, эмоционально-волевой сферы, что сочетается с двигательными и чувствительными расстройствами.

Диагноз ставится неврологом на основании данных осмотра, а также некоторых инструментальных исследований. Дисциркуляторная энцефалопатия относится к тем заболеваниям, которые выявить и начать лечение нужно как можно ранее.

Суть заболевания

Что это такое, и как лечить? Различные патологии сосудов приводят к тому, что кровоток в них нарушается. Те участки головного мозга, которые получали питание и кислород, испытывают кислородное голодание (гипоксию), которое со временем нарастает. При критическом снижении трофики участков мозга они отмирают, образуются очаги разрежения ткани (лейкоареоз).Участки лейкоареоза обычно имеют небольшой диаметр и обнаруживаются во множественном количестве в разных отделах мозга. Особенно страдают те структуры, которые находятся на границе двух сосудистых бассейнов мозга – берущего начало от сонной артерии, и образованного вертебро-базиллярной артерией.

Если в начале заболевания соседние со страдающим участки пытались заместить его функцию, то потом теряются связи между ними; в конце они также начинают испытывать дефицит кислорода. Человек становится инвалидом.

Таким образом, механизм дисциркуляторной энцефалопатии в какой-то мере напоминает , только в последнем случае заболевание развивается остро из-за быстрого перекрытия артериального сосуда. При дисциркуляторной энцефалопатии диаметр артериальных ветвей уменьшается постепенно, потому и неврологические дефициты прогрессируют медленно.

Причины дисциркуляторной энцефалопатии

Дисциркуляторная энцефалопатия развивается из-за таких заболеваний и состояний, при которых отмечается постепенное уменьшение диаметра одной или нескольких артерий, несущих кровь к головному мозгу.Они следующие:

2) Непостоянное (скачкообразное) повышение артериального давления . От уровня артериального давления напрямую зависит то, насколько хорошо мозг будет питаться (это называется церебральным перфузионным давлением). Корреляция такая: чем больше артериальное давление при ясном сознании человека, тем больше вероятность того, что кровь будет «продавливаться» в мозг. Чтобы этого не произошло, сосуды мозга должны сжаться. Но сделать это одновременно они не могут, и страдает только несколько участков мозга.

Повышение артериального давления может наблюдаться при таких патологиях:

- поликистоз почек;

- опухоль надпочечников – феохромоцитома;

- , особенно хронический;

- болезнь или .

- травма шейного отдела (в том числе и при неудачном лечении у массажиста или мануального терапевта);

- диспластические патологии позвоночника, затрагивающие шейный отдел;

- аномалия Кимерли – нарушение строения I шейного позвонка, из-за чего позвоночная артерия при определенных движениях головой оказывается сдавленной;

- пороки развития артерии.

3) Системные воспаления сосудов.

Симптомы дисциркуляторной энцефалопатии

Заболевание проявляется несколькими основными синдромами (их сочетание зависит от того, какие зоны мозга пострадали). Классические симптомы дисциркуляторной энцефалопатии заключаются в следующем:

Заболевание проявляется несколькими основными синдромами (их сочетание зависит от того, какие зоны мозга пострадали). Классические симптомы дисциркуляторной энцефалопатии заключаются в следующем:- 1) Личностные изменения: новые черты характера, агрессия, мнительность, раздражительность.

- 2) Нарушение речи: как понимания ее, так и нормального воспроизведения.

- 3) Ментальные нарушения: человек теряет способность передавать информацию, перестает запоминать, не может использовать уже имевшиеся данные. Он теряет склонность к познанию, осознанию, переработке информации.

- 4) Нарушения слуха, зрения, обоняния.

- 5) Головная боль: преимущественно в висках и затылке, при этом могут возникать давящие ощущения в глазах, могут быть тошнота и рвота.

- 6) Вестибулярные нарушения: , пошатывание, нарушение координации.

- 7) Вегетативные симптомы: тошнота, рвота, сухость во рту.

- 8) Нарушения сна: повышенная сонливость, бессонница, чуткий сон.

- 9) Астено-невротический синдром: эмоциональная лабильность, то есть перепады настроения, плаксивость; частое плохое настроение.

Дисциркуляторная энцефалопатия 1 степени

Вначале заметны только эмоциональные расстройства: человек становится плаксивым, тревожным, раздражительным, подавленным; у него часто плохое настроение. Он быстрее утомляется, у него периодически болит голова.Нарушаются и когнитивные функции: страдает способность концентрироваться, ухудшается память, снижается темп мышления; после значительной умственной нагрузки человек быстро устает. События путаются, воспроизводить давно полученную информацию еще возможно, а новую – трудно. Также развиваются неустойчивость, головокружение, тошнота – при ходьбе. Сон становится тревожным.

Дисциркуляторная энцефалопатия 2 степени

В этой стадии наблюдаются такие симптомы:- головная боль становится постоянной;

- человек ощущает шум в голове;

- вялость;

- быстрая утомляемость;

- память снижается;

- плаксивость;

- нарушен сон;

- становится трудно глотать;

- нарушается воспроизведение речи;

- мимика становится бедной;

- тремор рук и головы;

- нарушение координации;

- замедленность движений;

- движения в пальцах становятся неловкими;

- нарушение слуха;

- могут быть судороги;

- перед глазами человек периодически видит вспышки света.

Дисциркуляторная энцефалопатия 3 степени

В этой степени преобладают признаки повреждения одной доли мозга, например, нарушения координации, слуха, зрения, чувствительности. Человек плохо ориентируется в месте и времени, становится полностью апатичным. Окружающие с трудом узнают человека по его поведению и попыткам общения.Вести трудовую деятельность он не может, просто ничего не делает или занимается чем-то малопродуктивным. Ходит человек шаркающей походкой, ему трудно начать движение и так же нелегко остановиться. У него наблюдается тремор рук, могут быть парезы. Больному трудно глотать, у него наблюдается недержание мочи или кала. На этой стадии часты приступы судорог.

Гипертоническая энцефалопатия

Она развивается у более молодых людей. Чем больше у человека развивалось гипертонических кризов, тем быстрее болезнь прогрессирует. При гипертонической энцефалопатии человек становится расторможенным, ажитированным, эйфоричным.Венозная энцефалопатия

При этой форме заболевания преобладают головные боли, которые усиливаются при кашле и чихании, головокружение, вялость, бессонница, апатия, тошнота, рвота.Диагностика дисциркуляторной энцефалопатии

При дисциркуляторной энцефалопатии проводятся такие исследования:- осмотр окулиста;

- липидограмма;

- коагулограмма;

- МРТ головного мозга;

- допплерография сосудов головы и шеи;

- консультация кардиолога;

- по необходимости – суточный мониторинг ЭКГ, артериального давления;

- осмотр нефролога.

- 1) Данным осмотра невролога, который выявляет неврологические и нейропсихологические синдромы;

- 2) Эти симптомы развились после подтвержденного атеросклероза;

- 3) Выявляется тенденция к прогрессированию симптомов;

- 4) КТ или МРТ не выявляют других заболеваний, которые могут объяснить имеющиеся симптомы.

Лечение дисциркуляторной энцефалопатии

При дисциркуляторной энцефалопатии обязательно соблюдать низкокалорийную диету с малым количеством животных жиров и жареных продуктов, яиц. Чтобы лечение было результативным необходимо обязательно вести активный образ жизни, поддерживать интеллектуальную активность, не отстраняться от выполнения домашней работы.Медикаментозную терапию проводят неоднократно, курсами.

- 1) Терапия, направленная на снижение давления: «Эналаприл», «Нифедипин», «Нимодипин».

- 2) Лечение атеросклероза: «Ловастатин», «Пробукол», «Гемфиброзил».

- 3) Применение медикаментов, действие которых направлено на предотвращение осаживания тромбоцитов на стенках сосудов: «Клопидогрель», «Курантил», «Тиклопидиин»

- 4) Антиоксидантная терапия: витамин E, «Актовегин», «Мексидол».

- 5) Применение препаратов, направленных на улучшение межнейронных связей: «Пирацетам», «Гинкго билоба».

- 6) Сосудистые препараты: «Винпоцетин», «Стугерон», «Ксантинола никотинат».

- 7) Препараты, влияющие на метаболизм нейронов: «Церебролизин», «Кортексин».

- 8) С целью стабилизации мембран нейронов применяются: «Глиатилин», «Церетон».

- УВЧ на область шейных сосудов;

- электросон;

- воздействие на воротниковую зону гальваническими токами;

- лазеротерапия;

- акупунктурный массаж;

- ванны.

Если дисциркуляторная энцефалопатия быстро прогрессирует или наблюдался хоть один эпизод острого нарушения кровообращения, показано оперативное лечение, заключающееся в создании искусственного сообщения между сосудами таким образом, чтобы ишемизированные участки получили нормальное кровоснабжение.

Профилактика

С целью профилактики ДЭП:- контролировать уровень артериального давления;

- поддерживать уровень сахара в крови на нормальных цифрах;

- контролировать уровень холестерина (см. ) и липопротеидов низкой плотности крови;

- бросить курить и употреблять алкоголь;

- следить за весом.

Недостаточное питание мозга приводит к отмиранию его тканей. Обычно такой процесс длится годами и лишь при появлении явных неврологических признаков больные обращаются к врачу. Среди таких заболеваний можно выделить дисциркуляторную энцефалопатию (ДЭП). Для этой болезни свойственно хроническое течение с постепенным нарастанием симптоматики.

У энцефалопатии код по МКБ 10 160-169 и находится она в отделе цереброваскулярных болезней (ЦВБ), так как именно патологические изменения мозговых сосудов считаются основной причиной. Согласно международной классификации, заболевание делится по возникающим симптомам и на течение без проявлений (164-165).

Поставив диагноз ДЭП, врач должен выяснить причину развития патологии. Во многих случаях сделать это крайне трудно, например, энцефалопатия сложного генеза чаще всего является следствием нескольких факторов одновременно. В таком случае могут сочетаться 1-2 формы заболевания. Для определения точной причины нарушения мозгового кровотока придется провести МР-обследование.

Обычно энцефалопатия сложного генеза, и ее более простые разновидности являются следствием следующих причин:

- Эссенциальная гипертензия (высокое давление);

- Психическая перегрузка;

- Атеросклероз церебральных (мозговых) сосудов;

- Хронический алкоголизм;

- Васкулярное воспаление (васкулит сосудов);

- Постинсультное состояние;

- Дизонтогенетические особенности (аномалии индивидуального развития);

- Сочетанные (множественные) травмы головы;

- Остеохондроз шейного отдела.

Формы патологии

Такой диагноз, как дисциркуляторная энцефалопатия имеет лишь один вид течения, а именно хронический с постепенным прогрессированием. Ставится он по МР-признакам, которые явно отображаются на магнитно-резонансной томографии.

Классифицирован такой тип энцефалопатии по факторам, влияющим на его развитие:

- Атеросклеротическая энцефалопатия. Такой вид заболевания является следствием атеросклероза церебральных сосудов. Энцефалопатия сосудистого генеза этого вида встречается в большинстве случаев. Со временем течение заболевания усугубляется из-за нарушенного кровотока;

- Резидуальная энцефалопатия. Она представляет собой остаточное явление. Обострение этой формы патологии может проявиться спустя годы после повреждения нервных клеток;

- Венозная энцефалопатия. Этот вид болезни является следствием нарушения кровотока в мозговых венах. Отток крови ухудшается и возникает застой, вызывающий сдавливание сосудов. Из-за этого явления постепенно развивается венозная энцефалопатия и снижается мозговая активность;

- . Возникает такая форма болезни из-за постоянно повышенного давления, особенно на фоне кризов. Проявиться гипертоническая энцефалопатия может даже в юном возрасте, и ей свойственно быстрое развитие;

- Смешанная энцефалопатия. Такая разновидность возникает из-за сочетания атеросклероза и гипертонии. Циркуляция крови нарушается, а на фоне кризов энцефалопатия смешанного генеза крайне быстро прогрессирует.

Стадии развития

Понять, что такое дисциркуляторная энцефалопатия головного мозга можно, ориентируясь не только на форму, но и на степень болезни. Для каждой из них свойственны определенные симптомы и особенности развития. Обычно у сосудистой энцефалопатии стадии развития являются такими:

- Дисциркуляторная энцефалопатия 1 степени. Первая стадия заболевания характеризуется легкими повреждениями мозговых тканей. Однако они свойственны многим патологическим процессам, поэтому придется детально обследоваться. Если вовремя выявить ДЭП 1 степени, то можно добиться стойкой ремиссии (отсутствия обострений). Обычно эта стадия патологии проявляется такой симптоматикой:

- Ухудшение памяти;

- Сбой в ритме сна;

- Головокружения и боль в голове;

- Неустойчивая походка;

- Уменьшение умственных способностей;

- Шум в ушах.

- Дисциркуляторная энцефалопатия 2 степени. Второй период начинается с приступов ипохондрии и развития дезадаптации. Больной постоянно пытается скидывать с себя вину и его преследует чувство тревоги. На этой стадии обычно наступает инвалидность, но человек еще может выполнять повседневные обязанности. ДЭП 2 степени проявляется такими признаками:

- Слабая концентрация внимания;

- Прогрессирующие ухудшение памяти;

- Частичная потеря самоконтроля;

- Развитие ;

- Постоянная раздражительность;

- Депрессия.

- Дисциркуляторная энцефалопатия 3 степени. Обычно третий период развития означает появление деменции (слабоумия). У больного усугубляется выраженность инвалидности, и он фактически не может сам себя обслуживать. Неврологическая симптоматика при этом прогрессирует. Для ДЭП 3 степени характерны такие признаки:

- Заторможенная реакция;

- Значительное уменьшение умственных способностей;

- Непроизвольное мочеиспускание;

- Проявление паркинсонизма;

- Неустойчивая походка;

- Потеря возможности обслуживать себя самостоятельно (готовить пищу, мыться и т. д.).

Скорость течения патологии зависит от образа жизни больного и сторонних патологий, которые влияют на ее развития. В среднем для перехода на новую степень уходит от 2 до 5 лет.

Общая симптоматика

Признаки дисциркуляторной энцефалопатии достаточно многогранны. Людям обычно тяжело сориентироваться в них и для упрощения был составлен перечень общих признаков заболевания:

- Депрессия;

- Шаткая походка;

- Головокружение;

- Утрата самоконтроля;

- Потеря рабочих навыков и возможности себя обслуживать самостоятельно;

- Головная боль;

- Слабая концентрация внимания;

- Ухудшение памяти;

- Деменция.

При дисциркуляторной постепенно становятся более выраженными. После обнаружения 2-3 признаков необходимо срочно обратиться к врачу.

Диагностика

Для своевременного выявления патологии специалисты рекомендуют людям с атеросклерозом, гипертонией и другими причинными факторами ее развития периодически обследоваться у невролога. Если у врача возникнут подозрения после осмотра, то он назначит инструментальное обследование:

- Электроэнцефалограмма;

- МР-обследование;

- Реоэнцефалография;

- Эхоэнцефалография;

- Ультразвуковое обследование церебральных сосудов.

Наиболее точную картину происходящего врач увидит на МРТ. С помощью такого вида обследования можно дифференцировать ДЭП среди других патологий с похожими проявлениями, например, с болезнью Альцгеймера, РС и т.д.

Для обнаружения причины болезни придется обратиться к таким врачам:

- Кардиолог;

- Эндокринолог;

- Нефролог.

Помимо основных видов инструментальных методов обследования, для определения фактора, провоцирующего развитие болезни, придется применить коагулограмма и электрокардиограмму. Определяющим фактором может стать суточное измерение давления и мониторинг ритма сердца.

Все перечисленные методы исследования позволяют точно выявить причину появления и развития ДЭП, а также ее степень и скорость течения. На основе этих данных врач сможет составить схему лечения и рассказать пациенту о корректировках в образе жизни.

Курс терапии

При дисциркуляторной энцефалопатии лечение представляет собой этиопатогенетический комплекс методов. В него входят различные способы терапии, направленные на устранение причины патологии и механизма ее зарождения. Обычно для этого лечат основной патологический процесс или компенсируют его и нормализуют циркуляции крови в церебральных сосудах.

Симптомы и лечение всегда взаимосвязаны и в случае с ДЭП они связаны с основным заболеванием. В основу терапии входят методы, предназначенные для его устранения, так как атрофия тканей после этого замедлится или вовсе прекратится.

Для этиотропного лечения подбираются медикаменты в зависимости от вида основного заболевания. Могут потребоваться таблетки для понижения сахара или давления, а также специальная антисклеротическая диета и т. д. Иногда снизить уровень холестерина в крови достаточно непросто, поэтому лечащий врач зачастую назначает для этого специальные медикаменты по типу Ловастина и Пробукола.

При энцефалопатии головного мозга лечение патогенетическое заключается в устранении факторов, влияющих на развитие патологии. Для этой цели используются медикаменты, предназначенные для улучшения циркуляции крови в церебральных сосудах. В основном применяются следующие группы препаратов:

- Антагонисты a2–адренорецепторов (Ницерголин);

- Блокаторы кальциевых каналов (Флунаризин);

- Антиагреганты (Аспирин или Дипиридомол);

- Ингибиторы фосфодиэстеразы (Гинкго, Билоба).

Важную роль в терапии играют нейропротекторы, так как лечить болезнь, не защищая нервные клетки от воздействия гипоксии крайне затруднительно. Среди медикаментов из этой группы обычно назначают таблетки на основе пирролидона (Пирацетам) и ГАМК (Фенибут). С этой же целью используют мембраностабилизирующие лекарства (Церетон), а также витаминные комплексы и кофакторы.

Если сосудистая энцефалопатия головного мозга была спровоцирована закупоркой сонной артерии и быстро прогрессирует, то врач порекомендует оперативное вмешательство. Суть такой операции заключается в удалении пораженного участка и нормализации сообщения между церебральными сосудами. При повреждении позвоночной артерии хирургическое вмешательство направлено на ее восстановление.

Прогноз и профилактика

Многие люди, страдающие от сосудистой энцефалопатии, думают о том сколько можно прожить с этой патологией. Однако врачи советуют не падать духом и лечить болезнь при возникновении ее первых признаков. На первых 2 стадиях терапия дает хороший результат и заболевание перестает прогрессировать

Иногда встречает крайне быстро развивающаяся форма ДЭП. Люди с таким видом патологии переходят на новую стадию каждые два года. В таком случае больных часто ожидает инвалидность и необратимые последствия. Неблагоприятный прогноз также касается и смешанных форм болезни, так как постоянные кризы на фоне развития атеросклероза усугубляют течение ДЭП.

Профилактика болезни заключается в соблюдении здорового образа жизни и приема медикаментов для купирования основного патологического процесса. В таком случае прожить с ДЭП можно до глубокой старости.

Дисциркуляторная энцефалопатия является тяжелым вторичным осложнением. Из-за него у людей может развиться инвалидность, поэтому необходимо сразу выявить это нарушение и начать курс терапии.